Actualités

Vous pouvez commander mes livres en cliquant sur chaque titre :

Je participe à cette exposition à la Bibliothèque Universitaire de la Faculté de Lettres d’Aix en Provence.

Cette exposition vous amène à envisager le vécu de l’autisme de manière sensible et artistique.

Exposition du 19 mars au 4 avril 2026

Bibliothèque Universitaire des Fenouillères (au rez-de-chaussée).

167 Avenue Gaston Berger / Aix-en-Provence.

Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 10h à 17h.

Vernissage le jeudi 19 mars à 18h

L’entrée est gratuite mais l’accès à la BU est régulée dans le cadre du plan vigipirate. Si vous n’êtes ni étudiant-e, ni salarié-e d’AMU, il vous est demandé de prendre un ticket d’entrée à présenter au vigile.

Billet gratuit https://www.helloasso.com/associations/autiegirls/evenements/expo-de-l-autiste-a-l-artiste. Cette procédure est valable pour toute la durée de l’exposition.

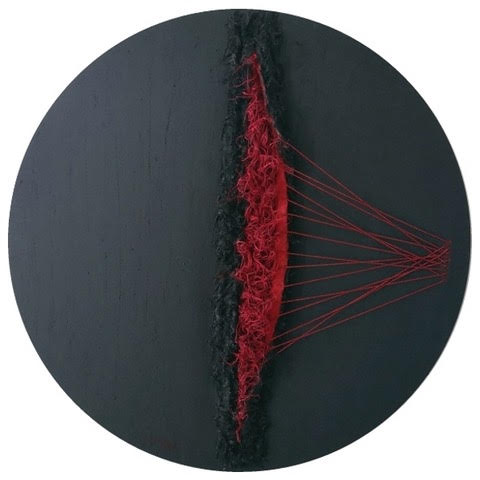

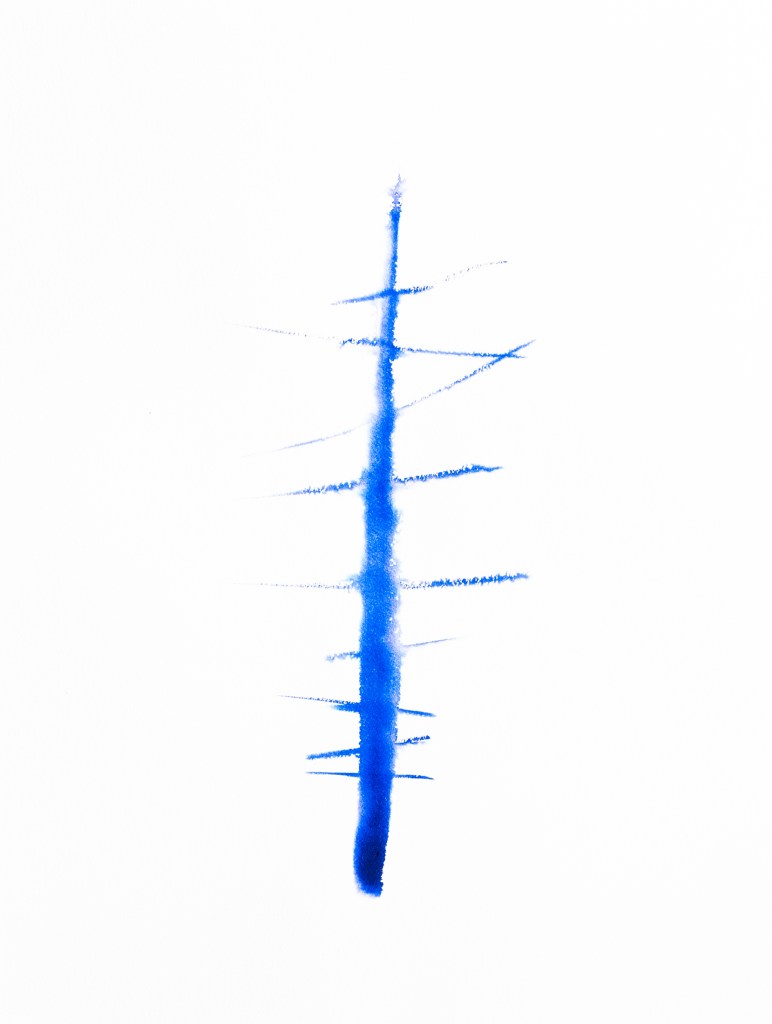

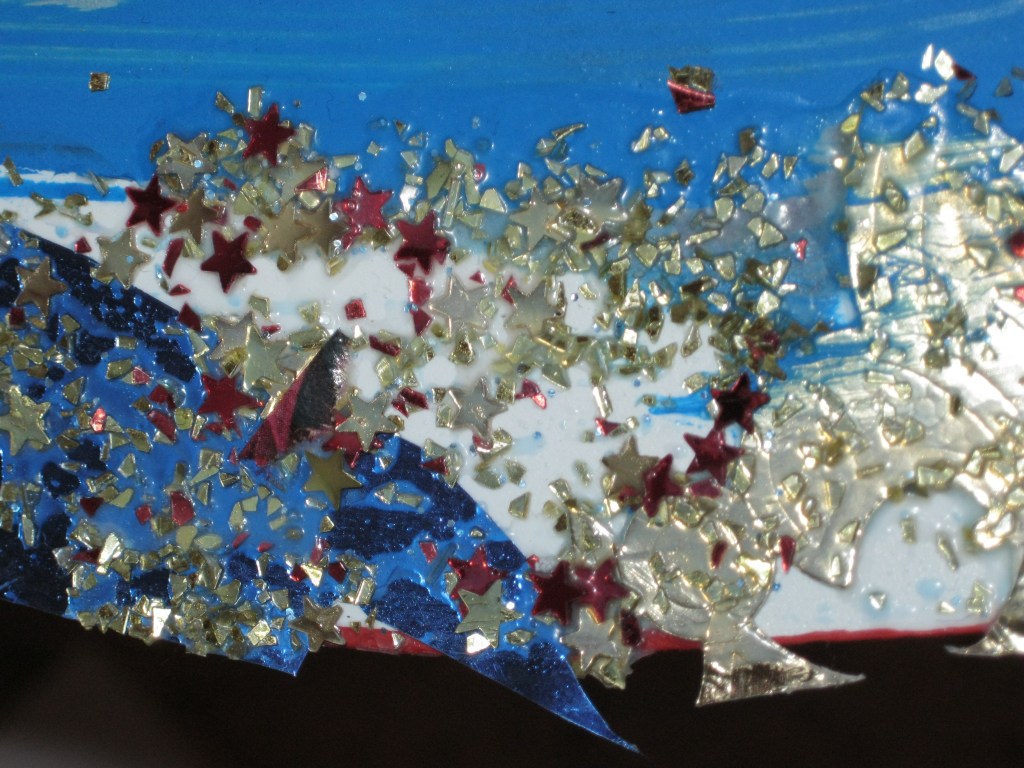

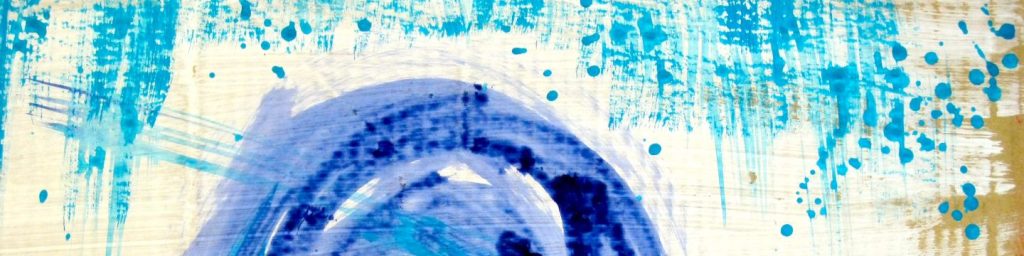

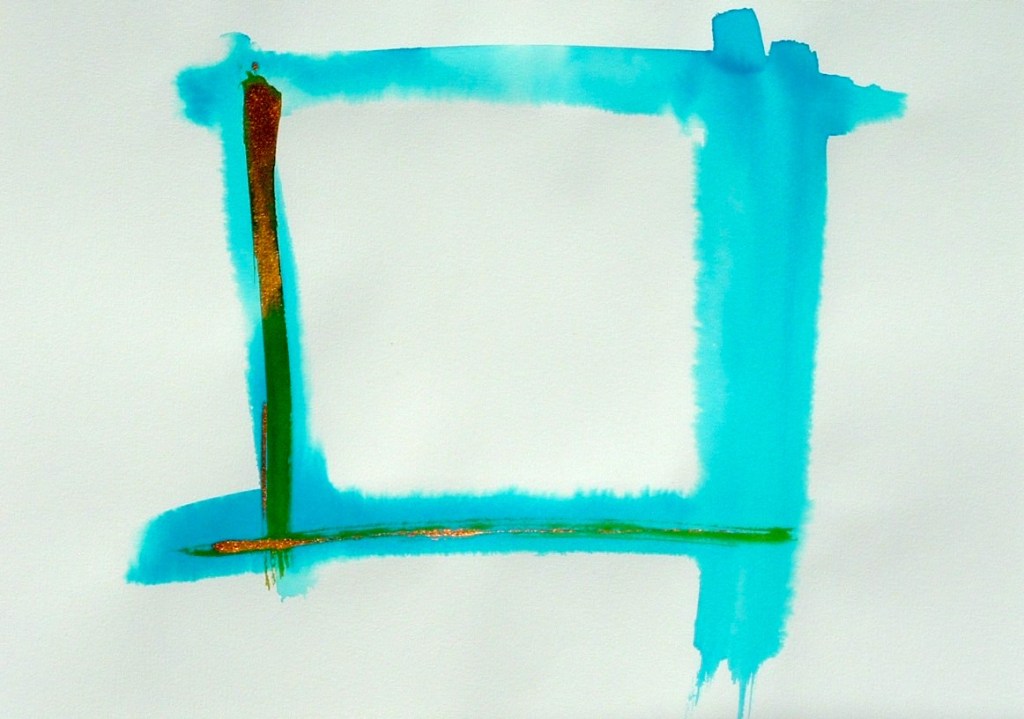

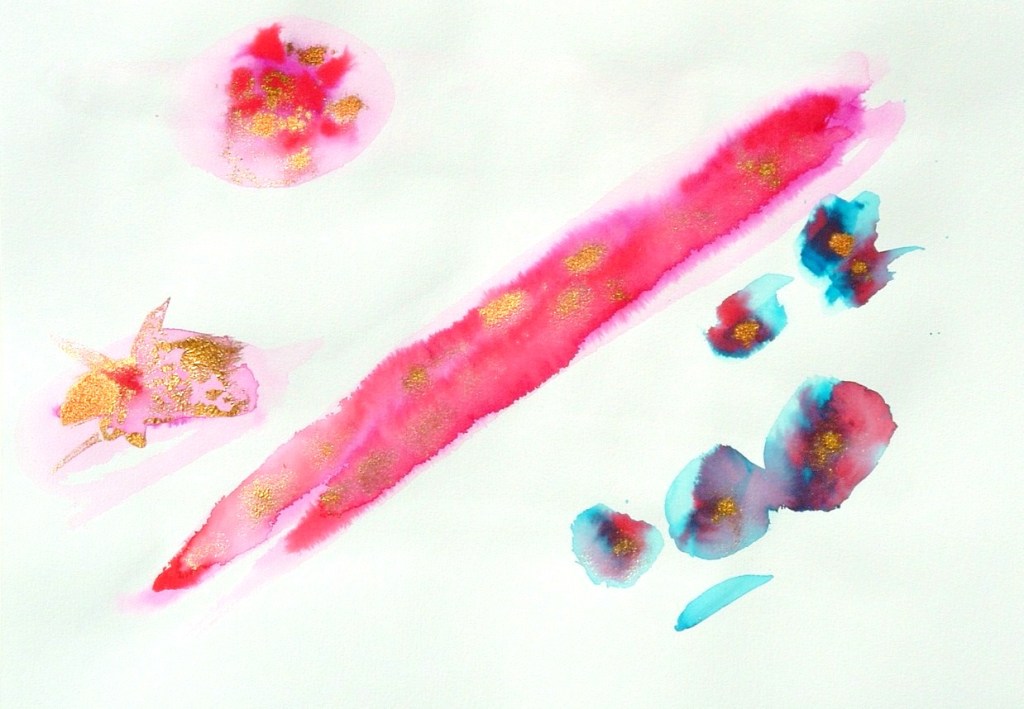

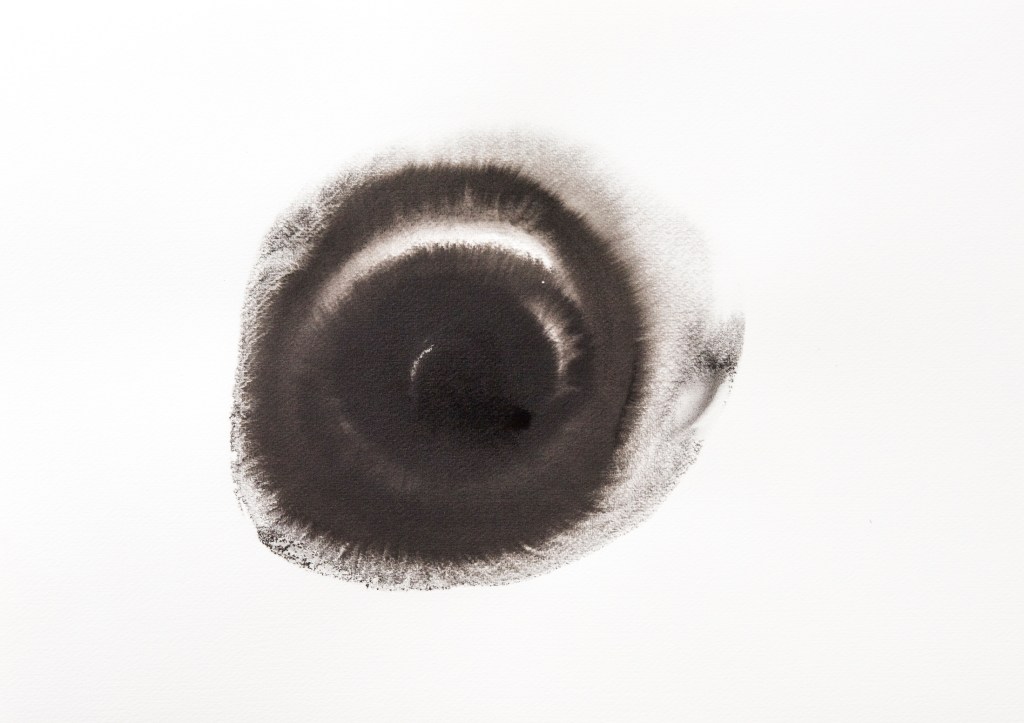

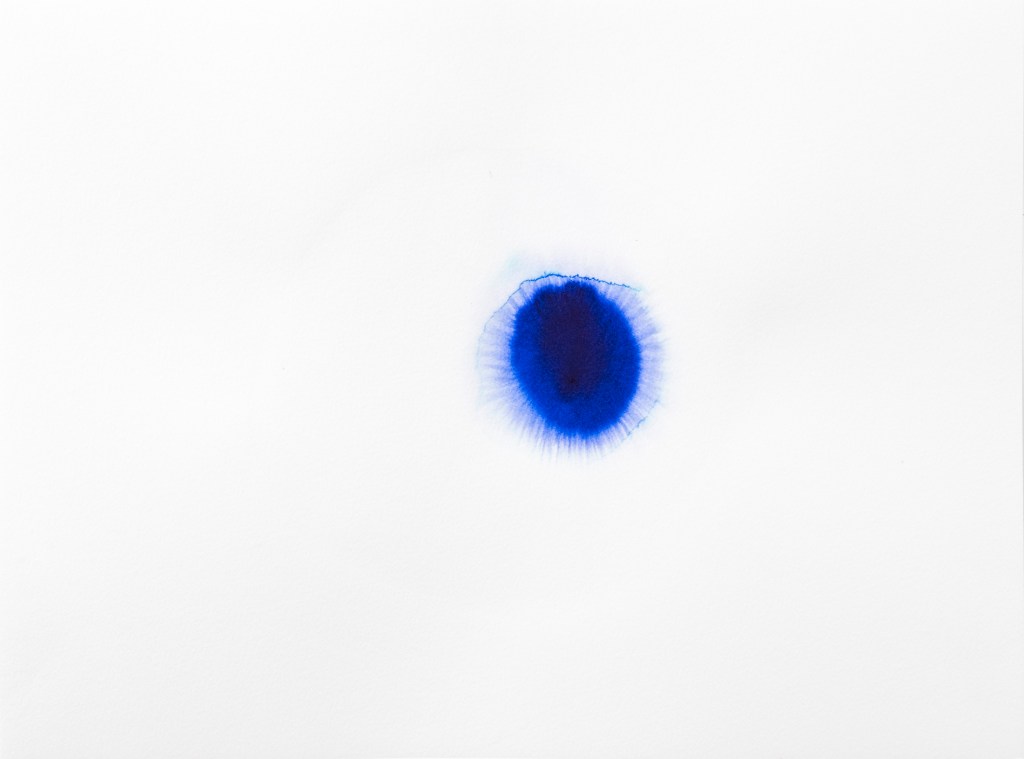

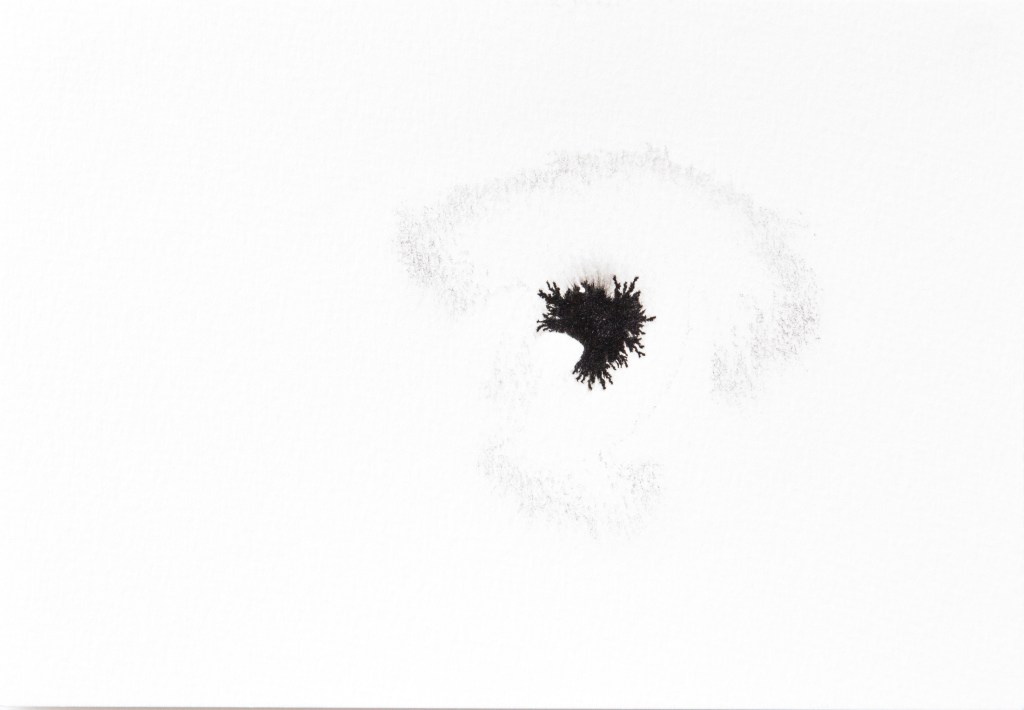

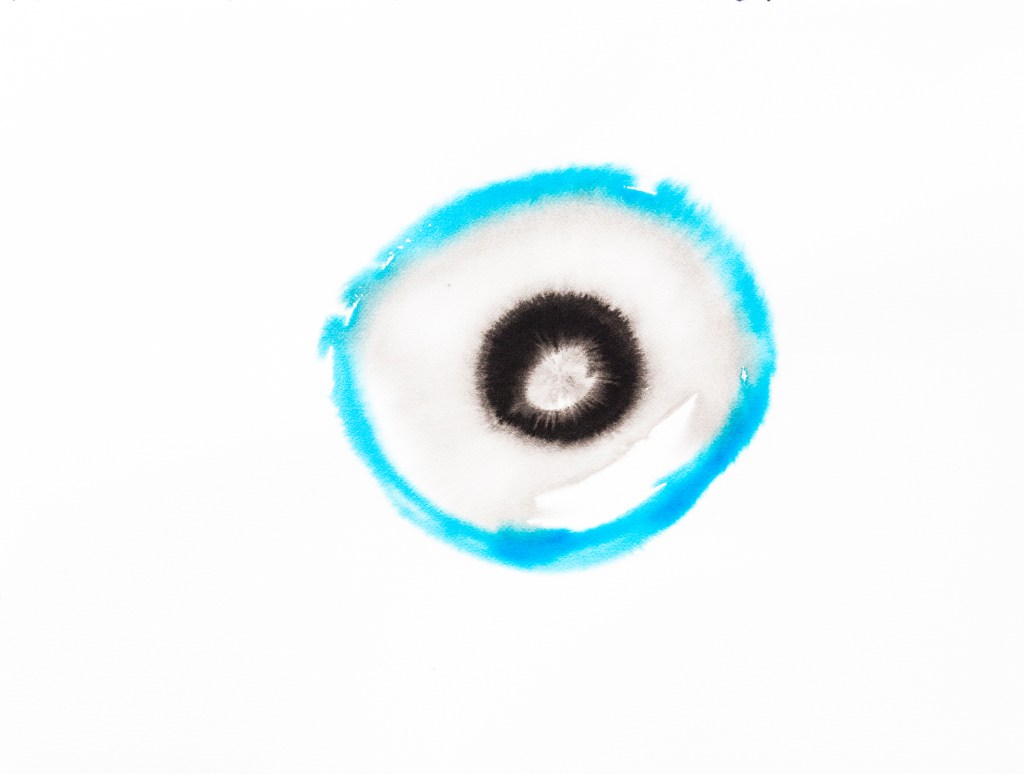

Dans cette exposition collective, j’expose 3 encres et dorure sur papier encadrées avec un texte : “Je suis celui qui va”, “La fille bleue” et “Moi penchée”. Ce sont 3 voix intérieures, un fragment de la relation aux mondes : monde extérieur – monde intérieur. Une friction, un croisement : une rencontre et les traces qu’elle laisse. Des personnages en errance qui nous donnent le goût du monde.“Des nouvelles du monde”, c’est aussi un recueil de nouvelles dont sont extraits ces textes.

Je participe à la Journée de la Femme samedi 8 mars à Gardanne (13). L’aparté m’invite à lire des extraits de mes livres à 19h. Cette lecture sera suivie d’un échange avec le public.

J’ai écrit le texte « Vivre là » pour participer à la proposition de Pictur Music sur le thème de l’eau. J’ai lu mon texte en public à Rouge Belle de Mai à Marseille le 13 octobre 2023.

Vivre là

Eau, perdue à jamais.

Coulée sous la terre comme une boue. Mais non.

Eau pure sous les lianes du temps. Eau comme berceau. Eau comme nid. S’asseoir au bord des lacs. Tout dessous. Tout au fond. Attendre la nuit, le jour. Dormir là. Sous les choses et les miracles. Sous les poussières déposées par le printemps. S’asseoir dormir. S’ensevelir de mousse rivière au fond des lacs ou des étangs. Étendre. Se mettre debout, sous l’eau, là où l’on vit sa vie de nénuphar. Là où pleurer ressemble à une pluie. Rassemble. Semble autre chose encore autre. Dans le marécage des nuits. Dans le sable mouvant émouvant des heures tendres. Vivre là. Dans l’haleine des coquillages éteints depuis longtemps. Vivre là. Dans les montagnes et les gouffres qui vivent aussi au cœur des lacs. S’arrondir comme les rochers, comme la main des ruisseaux passée là. Chevelure. Une joue, une bulle. Le scintillement éternel de ce qui chuchote à la surface. Là-haut où nous ne savons aller. Vivre là. Une brume promenée par la main. Les minutes bleues des orages éclairants. Berges, contours, amas de terre, de pierres, de pattes douces.

Vivre là, tout dessous. Où les animaux viennent boire. Museaux aux parfums d’été. Quand je tends la main de ma ville sous l’eau, je traverse un bleu sombre. Je ne sais pas arriver jusqu’à la bouche des hommes, jusqu’aux yeux des enfants. Je sais seulement tenir mes rues et écouter. Je sais seulement laper le temps. Ramener mes souvenirs de village enseveli, de choses abandonnées. Frapper à la porte d’une mémoire. Déglutir ma tristesse. Sous le lac endormi, mes fenêtres battent au gré des courants. Mes murs sont devenus des algues et des mousses, des herbes folles. Parfois le vent vient jusqu’à moi, jusqu’à une maison autrefois habitée, une école, une église. Rires oubliés. Les chansons qu’on chantait pour se donner du courage quand on rentrait avec la nuit. Chaque chose avait sa place.

Parfois, les cloches sonnent encore les messes abandonnées à l’oreille des vivants. Épousailles de roches et de fleurs d’eau.

Je suis un village enseveli. Des pierres qui dorment, des pierres qui chantent. Des maisons ouvertes aux poissons.

J’ai participé à l’exposition de Marina ÓÁZ à la Maison de l’Espagne à Aix en Provence en 2023 en écrivant des textes reliés à 3 oeuvres : Burka, #MEETOO et Paura. Voici les textes et les tableaux associés.

Burka

Tu sais, je te vois.

Il y a des lignes blanches dans ton regard. Comme les lignes entre deux routes qui ne vont pas au même endroit.

Tu sais, je te vois.

Je franchis cet espace de papier, ce craquement dans le dos ou dans la joue. Je franchis des grilles et des miracles. Je marche jusqu’à toi à l’intérieur de moi. Je vis à l’envers du monde. Dans l’invisible de l’angle mort. Je vis là, par intermittence. Je respire. À peine. Je patiente à l’ombre des cœurs tendus. Un craquement dans le dos ou dans la joue.

Tu sais, je te vois.

Il y a des larmes noires dans ton regard. Comme les larmes entre deux routes qui ne vivent pas au même endroit.

Tu sais, je te vois.

Un ciel cubique où se cogner parfois. Un soleil cabossé par la main des hommes. Ici, où je vis. Voir, ne pas voir, être vue. C’est comme un secret. Une cachette brindille où tenir sa langue serrée. Où coudre ses lèvres et son nombril.

Ici, où je vis. Une toile d’araignée tisse avec les dents une pelote emmêlée de lianes et de murmures.

Dans mon corps il y a une fenêtre. Des grincements de portes. Portières avec les doigts dedans. Des choses qui s’articulent. Charnières et verrous et clés.

Ici, où je vis. Il ne faut pas respirer trop fort sinon on pourrait mourir.

#MEETOO

Effraction. Une fente, une déchirure. Chose cassée.

Du rouge dans nos yeux. Du rouge dans notre cœur corps meurtri. Rouge écarlate éclate et pisse son sang. Et coule. Et pleure. Se noie. Une rivière sang qui s’en va sans nous.

Il est arrivé quelque chose. C’était une langue ou des mains. Une surprise. C’était des mots. Des gens qui voulaient venir dedans nous sans permission. C’était un bras sur une épaule. Ce n’était pas le nôtre. Un regard qui pourfend. C’était un corps entier sur notre corps entier. C’était hier, demain, aujourd’hui. C’était croiser quelqu’un dans l’escalier. C’était une main sur notre main sur une poignée. Frôlements. Chuchotements. On pourrait nous entendre. On pourrait nous voir. Y a-t-il un secret à garder de la vérité de nous ?

C’était ce que nous ne voulions pas. Ce que nous n’avions pas déclenché. Une tempête ?

La présence, là, dans notre bouche. Quelqu’un en nous arrivé si vite. C’était non qui pensait être un oui.

Revoir le même, le même, le même. Entendre les pareils mots. Dépareillés.

Être réduite à une protubérance, un organe, un orgasme. Être réduite. Une chaire. Une bidoche. Mille morceaux qu’on ne sait rassembler. Nous rebricolerons nos lèvres une autre fois.

C’était se rétrécir pour échapper aux gestes, aux regards, aux paroles insistantes. Vouloir disparaître. Se soustraire. S’absenter. Ne pas trop exister. Devenir transparente. Rentrer dans un trou, un trou noir. Pour pas qu’on nous voie, pour pas qu’on s’approche encore trop près toujours tous les jours.

La salissure. Tu crois que ça se lave. Non, ça ne se lave pas. Tu es sale toute ta vie. Une trace sur ta peau. Un souvenir cauchemar. Une peur. Tu as changé. Tu ne sais plus. Es-tu autre chose que ce qu’ils veulent voir et toucher et baiser ? Parfois tu te frottes très fort avec une pierre. Tu t’arraches la peau. Faire partir ce qui est entré sans frapper. Parfois tu te frappes de ne pas avoir su dire plus tôt, dire plus fort, dire plus loin. Comment dire les mots propres ? Comment dire quelque chose qu’on ne sait pas dire ? Trou noir.

Parfois dormir ne revient plus.

Parfois aimer ne revient plus.

Paura

Ne sors pas.

Il fait nuit et il est tard. Reste à la maison. On ne sait jamais. Il fait nuit.

Ne passe pas par les rues qui sont mal éclairées.

Ne parle pas à un inconnu.

Ne t’habille pas trop court.

Ne mets pas de décolleté.

Mets plutôt tes basquettes. On ne sait jamais. Si tu as besoin de courir.

Ne marche pas dans les rues peu fréquentées.

Ne souris pas trop. On ne sait jamais.

Ne te maquille pas trop.

Ne reste pas seule dans la rue.

Ne t’habille pas trop en femme.

Ne regarde pas les gens dans les yeux.

Baisse la tête.

Ne sors pas.

Parce que la nuit pourrait rentrer en toi. Parce que des monstres rôdent, s’attaquent aux petites filles et aux grandes filles. Parce que des bêtes surgissent le soir pour te prendre, te voler, t’assassiner. Parce que quelqu’un croit que tu es faible et que ça sera facile.

Quelque chose glisse dans l’ombre. Un bruit de pas. Quelque chose arrive tout lentement. Tu le sens, tu frissonnes.

Tu te retournes. Il n’y a personne.

Quelque chose comme une main qui pourrait t’attraper. Quelque chose comme une voix. Les doigts de la peur. Elle n’a pas de forme ni de corps. Elle est là tous les jours, la peur. Une promesse de la rue ou des champs. Une mauvaise rencontre.

Tu te retournes. Il n’y a personne.

« C’est bientôt le printemps. Mais pas encore. C’est bientôt le doux, le foisonnant et le chant de rivière des oiseaux. Mais pas encore. C’est juste avant. C’est ce qui se prépare. Ce qui invisiblement éclot à l’ombre. C’est avant la lumière. Une robe posée sur une chaise. Une attente. C’est l’avant heure des collines où courir. Ce qui glisse sans bruit. Ce qui chuchote sous la pierre. C’est le moment où marcher dans l’entre deux. Le crépuscule des choses. Quand on devine ce qui se cache sous l’herbe. Quand pousse ce qui devient. Quand devient ce qui pousse. C’est bientôt le printemps. Mais pas encore. Allons marcher ! «

Venez participer à la rando-yoga du Voyage intérieur dimanche 27 février de 14h à 16h à Meyrargues.

Rendez-vous parking du cimetière (Avenue du Château) à Meyrargues à 14h

Adolescents-adultes à partir de 15 ans. Pas de niveau requis. Accompagnatrices : Rozenn Guilcher et Stéphanie Delion.

Réservations et informations :

Tenue confortable, chaussures de marche, bouteille d’eau. Amenez votre tapis de yoga si vous en avez un, sinon nous le signaler : nous vous en prêterons un. Annulé en cas de pluie

Une marche tranquille, des lectures de textes inspirants, une pause yoga, un moment de méditation, un espace de relaxation. Et puis nous reviendrons en marchant autrement, sereins, approfondis et légers.

Lors du récital « Seuls les arbres », je lirai mon texte « Devenir » en 1ère partie avec d’autres poètes invités. Toutes les informations sont ci-dessous.

Vendredi 28 janvier 2022 à la Cité de la Musique à Marseille

Auditorium de la Cité de la Musique -20H30

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée poétique.

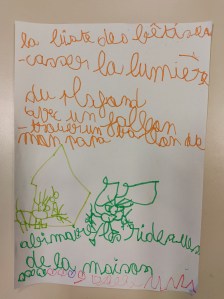

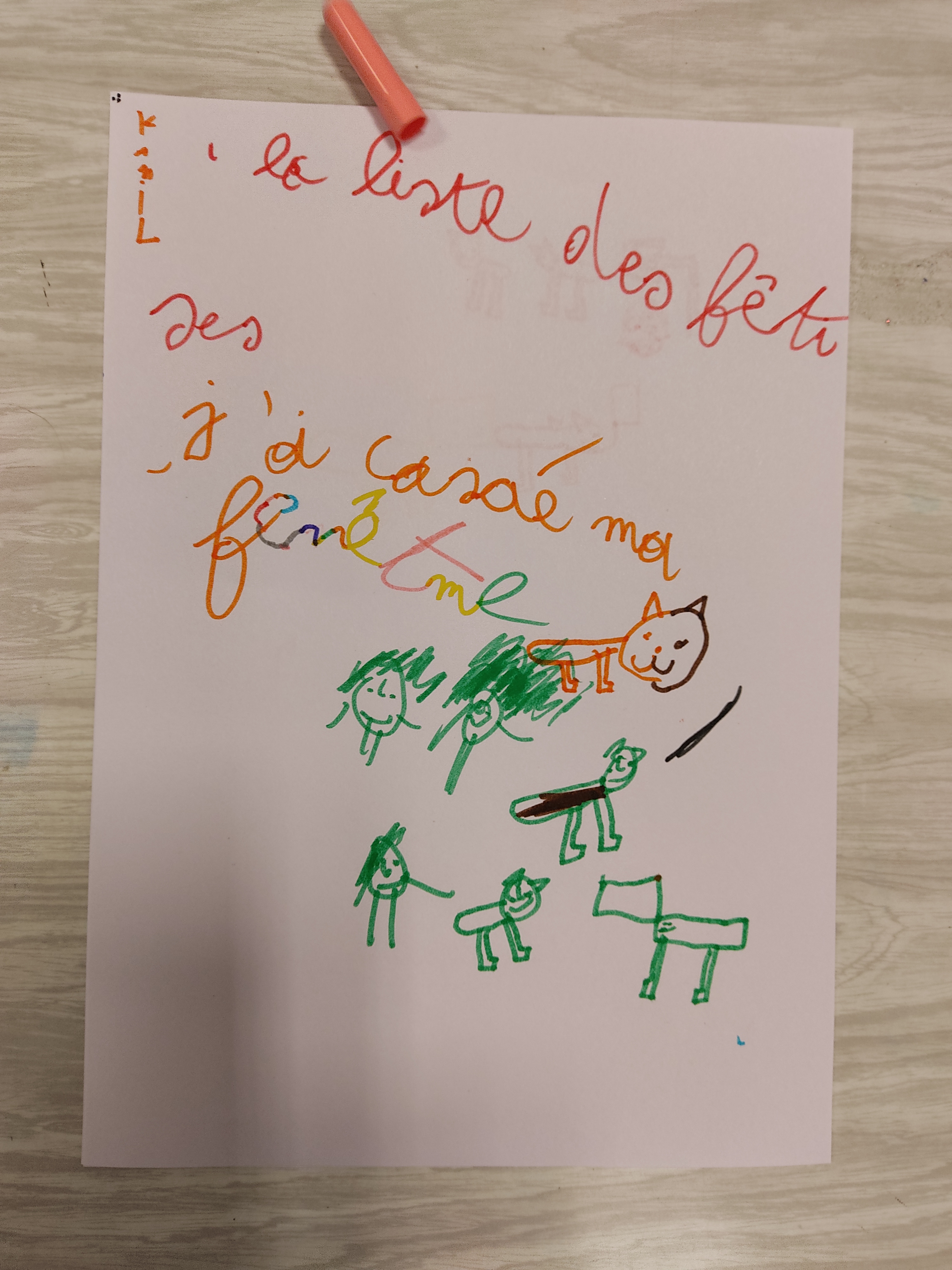

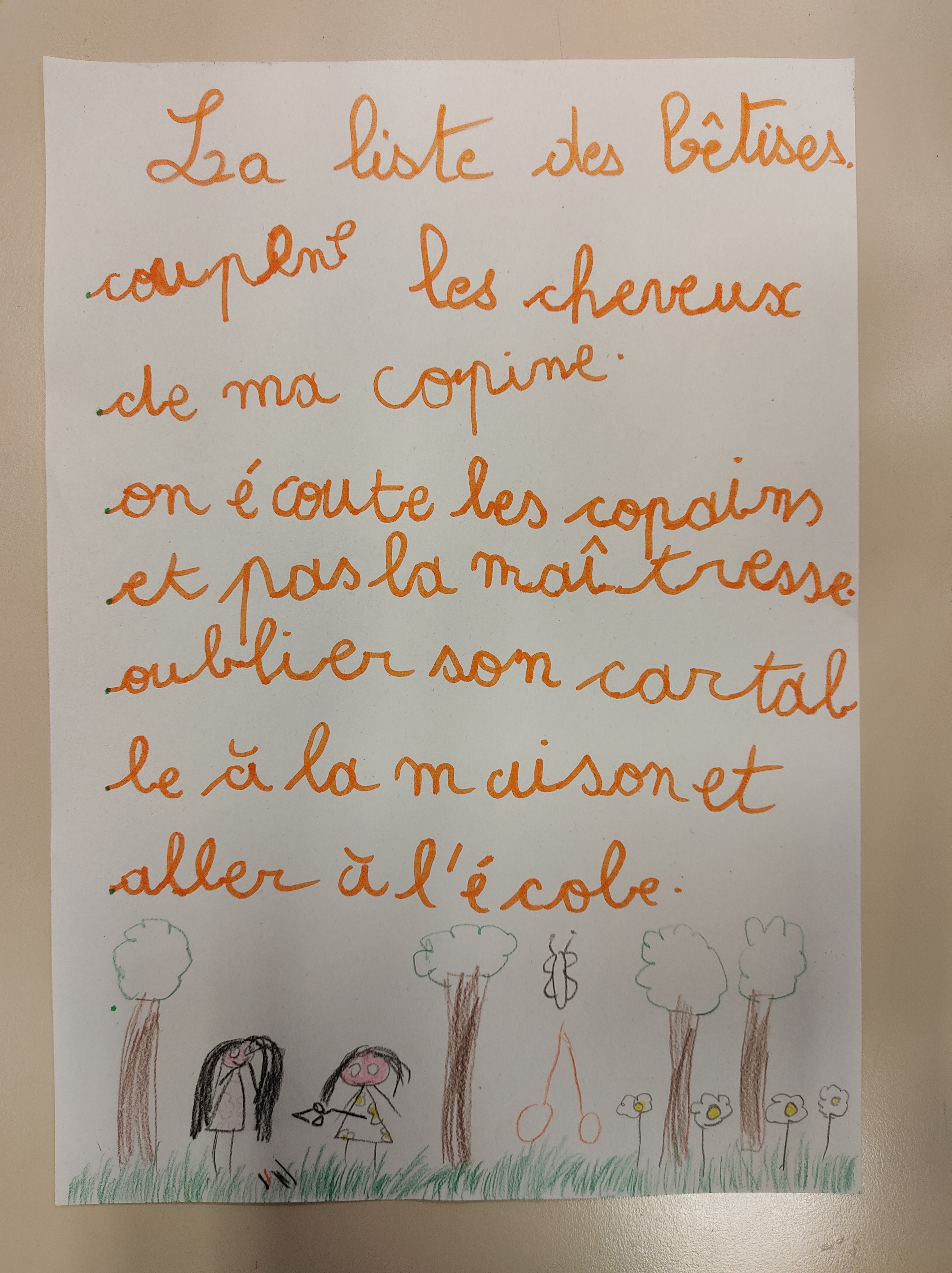

J’anime des ateliers d’écriture « Lire et écrire en s’amusant à l’école » pour l’association L’Aparté auprès d’enfants de CP. 10 ateliers créatifs autour de la lecture et de l’écriture. Ce projet se met en place en janvier et février 2022 à l’école Jules Payot et l’école Joseph d’Arbaud à Aix en Provence.

Voici mes voeux pour l’année 2022 !

« Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile qui danse ».

(Friedrich Nietzsche)

Rando-yoga poétique du Voyage intérieur

Offrez-vous une pause ressourçante en pleine nature. Prendre soin de soi, se reconnecter à soi-même et au monde, s’accorder du temps. Un art de l’intériorité !

Dimanche 23 janvier de 14h à 17h à Meyrargues

Marche, yoga, méditation, lectures inspirantes, relaxation, respiration, nature.

Adolescents-adultes à partir de 15 ans / Pas de niveau requis

Accompagnatrices : Rozenn Guilcher et Cécile Cailmail * Association Le Voyage intérieur

Réservations 20€ (dont 5€ d’adhésion à l’association)

Rendez-vous au Patio du Bois de l’Aune à Aix en Provence avec l’association ETC Aix

Samedi 20 novembre 2021

15h-16h : Lecture-rencontre poétique avec Rozenn GUILCHER : « Peuple-Forêt »

Laissons-nous porter par les bruissements du monde, le visible, l’invisible, la brume des mots et le chuchotement de la nature. Un univers d’arbres, sensible et délicat.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Mon texte « Devenir » a été sélectionné par Pictur’Music et je le lirai en 1ère partie de ce récital poétique :

« SEULS LES ARBRES … »

Récital poétique pour piano et arbres

Samedi 16 octobre 20H30 TRETS – Cinéma le CASINO

ENTREE LIBRE

N’hésitez pas à venir à Trets samedi 16 octobre à 20h30.

C’est de la poésie et c’est gratuit !

Au plaisir de vous y rencontrer.

Je viens de recevoir le 1er prix de prose poétique lors du 8ème Grand Concours International de Poésie et de textes courts AMAVICA 2021 pour mon texte « Dériver ».

Dériver

Dériver. Se laisser emporter. Ne plus rien tenir. Aller. Suivre le mouvement. Oui. Non. Accueillir. Dériver, serait-ce quitter sa rive ? Détacher chaque brin d’herbe. La patience qu’il faut au départ, à ce qui commence. La patience qu’il faut au déracinement. Dériver. Défaire les cils. Défaire les contours anciens. Déboutonner nos cœurs. Ne pas savoir. Découdre le rivage des habitudes, de ce que nous avons tricoté d’année en année. S’en aller. Libérer nos bouts de tissus. Nos parts rétrécies tenues si fort si fort. Partir. Flotter. Lâcher nos mains et ce qu’elles gardent serré. Ouvrir nos bras. Bords de route abordés si souvent. Casser des fils, des nœuds, des promontoires. Voyager. Chemin d’eau et de pluie. Dégrafer nos robes de solitude. Courir sur la rivière. Où tu vas je vais. Glisser. Dérober des paysages. Arbres. Ciel. Oiseaux. Partir avec le chant des matins rassemblés et joyeux. Rouler sa bouche aux bouches de lumière. Enroule. Déroule. Danse sur l’eau. Rencontre des ponts. Passe d’autres rives, d’autres rivages sauvages. Traverse le temps. Être soi sans savoir, sans vouloir. Vivre avec les libellules. Les ailes effarouchées du désir. Rire. Regarder ce qui coule. Lécher les bordures naissantes. Dériver. Sourire dans l’instant. Démêler nos miracles. Oui, je dérive. Je quitte et je détache chaque brin d’herbe. Je flotte dans le courant. Ce qui commence. Ce qui pleure. Ce qui part. Flotte dans le courant. Ce qui ouvre. Ce qui lâche. Ce qui patience. Ce qui défait. Ce qui déracine. Flotte. Ce qui découd. Ce qui casse. Ce qui part. Ce qui dégrafe. Ce qui court. Ce qui déboutonne. Dans le courant. Ce qui va. Roule. Rencontre. Passe. Traverse. Rit. Vit.

« L’art de l’intériorité », deuxième volet ! Grâce à la vidéo de Sophie Avedian Expertimo vous allez découvrir mes activités d’écrivain et de peintre. N’hésitez pas à commenter et à partager ! Au plaisir de vous revoir et d’explorer ensemble l’intériorité !

Résidence d’écriture du 19 juillet au 1er août au Centre de loisirs de Velaux !

Je travaille à l’écriture d’un roman « Cœur éphémère » : une adolescente à la recherche de son père. Un voyage de Marseille à Brest. Une errance. D’où je viens, où je vais, c’est aussi qui je suis. Ce que je transporte de souvenirs ou d’imaginaire. Je laisse des traces de moi dans le monde et le monde aussi me traverse. Je vis une histoire chaque jour, je me raconte une histoire. Qu’est-ce qui est réel ? Qu’est-ce qui s’invente ?

Je propose ces ateliers pour rencontrer le « ici » et le « d’où je viens », tirer des fils, dessiner des lignes, les traces de mon passage. Ici, c’est le centre de loisirs. Ici, j’ai saigné du genou, j’ai mangé un gâteau au chocolat et j’ai joué au foot. Ici, j’ai aussi chevauché un dragon, marché sur l’eau, j’ai pourfendu des démons. Le réel, l’imaginaire. Ce qui m’habite.

Et puis, il y a aussi d’où je viens. C’est un pays, un village, une rue ou un jardin. C’est une maison ou une chambre. Et je viens d’un pays où l’on chante la nuit, je viens d’une rue où vivent des oiseaux, je viens d’une chambre qui s’allume en bleu.

2 ateliers d’écriture : « ici » et « d’où je viens » qui donneront lieu à des collages de rues (sur le sol et les murs extérieurs du centre de loisirs) et à une lecture à plusieurs voix par les enfants des textes écrits en ateliers. Une façon de poétiser le monde !

N’hésitez pas à regarder le replay « L’art de l’intériorité », concernant mes activités et le lien entre écriture, peinture et yoga. Grâce à Sophie Avedian Expertimo vous allez découvrir mes cours de yoga et de méditation qui reprennent en septembre. N’hésitez pas à commenter et à partager ! Au plaisir de vous revoir et d’explorer ensemble l’intériorité !

Lors de ma résidence d’écriture au Centre Dramatique des Villages, à Valréas, en septembre, j’ai écrit 2 monologues de 20mn. J’ai le plaisir de vous convier aux représentations dans le cadre du Festival « Les Nuits de l’Enclave ». Deux dates à retenir : les 18 et 24 juillet 2021 à Grillon ! Les réservations sont à faire ICI. Au plaisir de vous rencontrer le 18 juillet !

Jardin partagé de Gardanne, dimanche 13 juin 2021. Des lectures sous les arbres !

Extraits :

Il paraît que c’est le printemps. Il paraît que les jours s’allongent s’allongent jusqu’à devenir des nuits pleines. Jusqu’à devenir un seul jour, énorme. Jour sans fin et sans heures. Jour sans commencement. On a perdu l’origine. Ou peut-être l’a-t-on trouvée ? On ne sait plus. Il paraît que c’est le printemps. Il paraît que des oiseaux chantent plus fort que d’habitude, que la terre s’habille de fleurs, que les grenouilles s’apprêtent. Les choses interdites sont beaucoup plus vivantes. Elles s’épanouissent quand nous ne sommes pas là. Elles dansent dans notre absence. Toute chose respire mieux sans nous. Le monde retrouve sa liberté, sa croissance, sa naissance. Il paraît que c’est le printemps. Ce qui ne se voit pas existe-t-il vraiment ? Ce qui n’est pas pris dans mon regard a-t-il une corpulence de chair ? Où habite-t-il si ce n’est pas en moi ? Si je ne témoigne pas, si je n’atteste pas, si je ne nomme pas. Où va ce qui n’a pas de mots, de mains, de regards ? Moi, homme, serai-je si petit que rien n’a besoin de moi ? Moi, homme ? Il paraît que c’est le printemps. Enfermée dans ma chambre, c’est une idée saugrenue. Idée d’hier, d’ailleurs. Un égarement sans fin. Une chose qui cloche, une chose qui boite. Une chose bancale. Il suffit d’un mot dans mon agenda car mon corps ne sent plus les choses. Pour qu’elles existent, il faut que quelqu’un me les dise. Alors j’écoute ce qui s’écrit dans mon agenda. Ah ! Aujourd’hui c’est le printemps ! C’est marqué ! Il paraît que c’est le printemps. Moi, homme, serait-je si grand que tout est en moi ? Le printemps, il est dedans. Il est quand le cœur bat. Entends-tu la chanson de ton cœur ? Il est, quand, sur la langue, naissent des mots-fleurs, des mots d’amour, des tendresses folles, des chuchotements pour des enfants fatigués. Il est quand ça respire, quand ça sent les odeurs de cuisine, quand ça rit, quand un amour énorme comprend le monde entier. Il paraît que c’est le printemps, dedans.

Lecture musicale avec Bruno le 4 juin 2021 lors du Festival du collectif New Art’Aix !

Je participe à 2 expositions collectives en présentant mes encres et mes textes à la bibliothèque Méjanes à Aix en Provence :

La première partie du festival du New Art’Aix (collectif d’artistes) aura lieu du 1erau 5 juin à Aix en Provence.

* Exposition « Les rêves de la tomate » dans l’espace « Société, civilisation, sciences et techniques » du mardi 1er au samedi 5 juin de 10h à 18h.

* Exposition « Lignes, cheminement, une forêt imaginaire » dans l’espace d’exposition de la Cour carrée du mardi 1er au samedi 5 juin de 14h à 18h.

J’anime un atelier « Art de l’intériorité » jeudi 1er avril de 14h à 16h au CHAS Henry Dunant (3 Avenue Marcel Pagnol à Aix en Provence : près de la Fondation Vasarely).

Cet atelier est ouvert à toute personne en recherche de sérénité et d’intériorité. Je propose une exploration de soi par une approche douce.

Relaxation, méditation, lecture de textes, yoga.

Les sensations du corps, la respiration, le relâchement, le mouvement ralenti. Tout invite à un retour à soi et à une rencontre du monde renouvelée. Un atelier ressourçant pour se relier à son intériorité, s’écouter, se ressentir et se sentir vivant !

Réservation sur : collectifnewartaix@gmail.com

Gratuit pour tous les participants des assos/structures du NewArt’Aix (ALPA, Orée du jour, GEM, Isatis, Socio Montperrin ….) et 2 euros pour les invités extérieurs.

site du collectif : https://collectifnewartaix.wixsite.com/arts

Instagram : https://www.instagram.com/collectifnewartaix/

Retour sur l’atelier d’écriture sur le thème de l’arbre que j’ai animé jeudi 25/04/21 au CHAS Henry Dunant à Aix pour le Collectif New Art’Aix.

Le témoignage d’Aziliz, 15 ans, participante : « Une ambiance où les gens pouvaient se permettre d’échanger librement sans se sentir jugés. Un temps d’écriture assez long, ce qui a permis de laisser venir des choses et de ne pas se contrainte dans le temps. J’ai trouvé intéressant de pouvoir consulter des images dans des livres car ça permettait de se créer un imaginaire et de s’autoriser à être plus libre. Le mot qui résume cet atelier d’écriture : LIBERTÉ ! ».

Et pour continuer à rêver, le texte « Quand la porte se souvient » de Hamid Tibouchi :

« Quand la porte se souvient,

Quand la table se souvient,

Quand la chaise, l’armoire, le buffet, la fenêtre se souviennent

Quand ils se souviennent intensément

De leurs racines, de leur sèves, de leurs feuilles

De leurs branches,

De tout ce qui les habitait,

Des nids et des chansons

Des écureuils et des singes

De la neige et du vent

Un frisson traverse la maison

Qui redevient forêt ».

J’anime 10 ateliers « Lire-écrire en s’amusant » dans 2 écoles primaires d’Aix en Provence. Il s’agit de jouer avec les mots, inventer, créer avec des enfants de CP en difficultés d’apprentissage.

Mon installation « Peuple-Forêt », programmée à La Galerie G à La Garde. Une présentation de 2 mn en cliquant ICI.

Une présentation de mon travail de plasticienne par la Galerie G à La Garde en suivant ce lien Facebook : https://www.facebook.com/GalerieG

L’événement Them’Art #9, qui devait se dérouler au mois de février, est annulé.

Message du service culturel :

« Nous sommes au regret d’annuler notre évènement Thèm’Art associant art contemporain et sujets de société prévu au mois de février 2021.

Le thème « Providence » de cette année nous tenait à cœur en ces temps incertains et nous donnait la motivation de vous offrir une édition de qualité dans un monde appauvri par la cruelle absence de la Culture sous toutes ses formes.

Merci beaucoup à tous les messages et appels de soutien des acteurs de ce Thèm’Art avorté, artistes, jury, conférenciers…

Gardons espoir pour un avenir plus serein ! »

Extrait d’un texte écrit en massage poétique : « Peut-être se rencontrer en dedans. S’arrêter. Manger l’instant et celui d’après, et celui d’après. Se donner rendez-vous maintenant, au bord de la lumière. Une chose fragile, délicate, voyageuse. Une chose infime infinie. Peut-être se rencontrer en dedans. S’asseoir en soi. Se déguster. Habiter là. Peut-être s’aimer ? »

Mon installation « Peuple-Forêt » a été sélectionnée par la Galerie G de La Garde et devait prendre place dans une exposition collective en février. Malheureusement cette exposition vient d’être annulée au vu de la situation sanitaire. Un avant-goût de mon travail d’encres sur papier, de textes et de voix :

Écoute

les arbres

et

tu sauras

tout

de moi.

C’était il y a longtemps.

C’était au détour d’un chemin.

C’était un champ de blé,

de fleurs, de ronces.

Les mots savent si mal dire.

C’était un arbre au milieu d’un champ, deux arbres ou trois, au bout, au coin.

Les mots.

C’était l’idée d’une grandeur dans nos vies quotidiennes.

.

L’haleine

des

arbres

s’appelle

brouillard

.

Lecture de mon texte « Peuple-Forêt » :

Mon texte « Devenir », sur la thématique « Les arbres du désir », a été retenu par Pictur Music ! Je devais le dire sur scène le 22 janvier, en introduction du récital « Seuls les arbres.. », à la Cité de la Musique à Marseille. La lecture est reportée mais vous pouvez le lire sur le site de Pictur Music en cliquant ici.

Mes voeux 2021 !

« La vie est bien trop courte pour perdre son temps à se faire une place là où l’on n’en a pas, pour démontrer qu’on a ses chances quand on porte tout en soi, pour s’encombrer de doutes quand la confiance est là, pour prouver un amour à qui n’ouvre pas les bras, pour performer aux jeux de pouvoir quand on n’a pas le goût à ça, pour s’adapter à ce qui n’épanouit pas.

La vie est bien trop courte pour la perdre à paraître, s’effacer, se plier, dépasser, trop forcer. Quand il nous suffit d’être, et de lâcher tout combat que l’on ne mène bien souvent qu’avec soi, pour enfin faire la paix, être en paix.

Et vivre.

En faisant ce qu’on aime, auprès de qui nous aime, dans un endroit qu’on aime, en étant qui nous sommes vraiment ».

Alexandre Jollien

Dans cette situation de reconfinement, j’ai décidé de déposer un texte poétique chaque jour ou presque. J’ai intitulé cette série de textes « Le jour d’avant » car ils ont été écrits dans nos vies libres, avant. Je posterai chaque jour mon message d’espoir et de douceur sur Facebook et sur cette page. Parce que la poésie, ça fait du bien. Parce que la poésie. Bonne lecture et à bientôt en vrai…

Si vous souhaitez mettre des commentaires, rendez-vous sur Facebook.

Le jour d’avant 40

La forêt. Rien n’est là et pourtant tout est là. Le parfum. Les branches. L’inquiétude du noir tout dessous. Les bruits. Une façon de marcher comme une petite fille et pourtant. Nous savons que des chemins se tracent et se perdent. Nous savons des choses que nous ne voulons pas savoir. Nous croyons. Nous croyons voir. Nous lions nos mains entre elles pour dessiner quelqu’un d’autre. Une présence toute là. Une silhouette blanche entraperçue. Une chose ailée douce. Je suis toujours là pour toi. C’est ce que nous écoutons sous les arbres. Et la nuit peut bien tomber, oui, la nuit. Nous avons notre lumière.

Le jour d’avant 39

Vivre avec des choses qui s’en vont. Des routes molles, des pluies salées. Des murs qui tombent. Tricoter des maisons avec des bougies usagées. Se fendre. S’effilocher dans le vent, le ventre des nuits. Ne plus voir ses mains. Ne plus sentir ses pieds. Les perdre.

Le jour d’avant 38

Marcher où l’eau marche. Courir où l’eau court. Se demander s’il fera jour demain. Si des mains se tendront. Se demander si le silence enserre les roses. Se tenir droit. Sentir la Terre tourner sur elle-même. Voyage de planètes. Départ des îles. La mer lave les chemins. Oiseaux, poissons, et c’est pareil. Articule les plaines aux branches des arbres.

Le jour d’avant 37

Ce cœur qui te cherche annonce la pluie. Un endroit où danser, une musique de nuit. Une fenêtre de bouche. Il n’y aura plus de mots. Les choses seront neuves et éclatantes. Et si simples. Et si nous. Je flotte. Je dépose mon visage. Je souris.

Le jour d’avant 36

Le vent et ce qu’il nettoie. Arbres, plages, sable. La mer descend. Les crabes, nus, se cachent du soleil et des mains d’enfants. Le monde fait un bruit d’eau, un chuchotis de flaques. Algues émoussées. Coquillages multicolores. Des seaux à trésors se promènent. Ici, on ramasse les cailloux, les étoiles de mer ou les coquilles vides. Ici, tout est précieux. Tout témoigne de la vie. Celle qui meurt et celle qui vit. Celle qui attend.

Le jour d’avant 35

Des ponts, des chemins d’herbe, des lumières telles qu’on n’en connaît pas. Des choses toutes petites. Des choses toutes grandes. L’ombre et le glissement du temps. Parfois je regarde dans ton cœur. Parfois tes yeux disent des choses qui éloignent. Je vois devant moi. Le soleil se couche et les phares allument leurs présences. Cette chose ne peut pas me tuer. Je reviens. Je sens ta main. Je sais tout ce que je laisse à jamais derrière moi.

Le jour d’avant 34

Ongle rongé tombé aux oubliettes. Collier de cheveux. C’était quand l’enfance marchait en tombant. C’était des pieds, des mains et l’urgence des ventres. Dans des bouteilles attendent des coquillages. Dents de lait retenues trop longtemps. Usure du pain mâché. Oublier l’étagère des souvenirs. Nostalgie d’un soleil dans l’herbe des jardins. Il est temps de rentrer.

Le jour d’avant 33

Demain m’attend comme un horizon neuf. Je viendrai avec tout ce qui me fait. Je n’ai pas oublié les sourires, les regards et les mains posées. J’ai gardé trace de vos humanités. Aussi des choses non dites. Aussi des silences rassemblés. Des bouquets de rires et des paysages de larmes. Nous avons composé un pays. Nous avons rêvé nos vies. Et maintenant ?

Le jour d’avant 32

Parler, ne pas parler. Savoir habiter un regard. Naître dans un parfum. Porter des êtres défaillants, défaillir à son tour. Être grand et fort, être petit et fragile. S’habiller d’humanité pour aller vers nos frères. Chacun bat un cœur, une musique de monde.

Le jour d’avant 31

Ce qui nous arrête est un rêve. Une faille dans les cuirasses qui laisse passer la lumière. On a vu quelque chose. On ne sait pas. Ce n’est pas là que ça habite. C’est une source ancienne, un jardin de naissance. C’est avant le naître de nous. C’est quand nous nous connaissions. Pays d’oubli et de glace.

Le jour d’avant 30

Un arbre habite une fenêtre. Crépuscule incendie. Nous partons conquérir la nuit. Nous sommes seuls plusieurs ensemble. Un piano se joue de l’herbe. Des oiseaux dorment à côté du jour. Jardin assoupi au bord du chemin. Boire de la musique. Regarder les cheveux devenir ombres dansantes, vagues, fleurs. Tomber dans la pluie, au milieu d’une goutte. Embrasser des montagnes.

Le jour d’avant 29

Le bruit de l’herbe. Insectes et paradis. Ce qui tombe des arbres et ressemble à des pommes. Craquements. Le pas de l’homme. Le feu. L’horizon vert des forêts. Les vagues chantent. Elles annoncent des retrouvailles d’ambre et d’or. Des mains de flaques. Des marées et des langues de sable. La mer. Ses poissons rassemblés comme des fleurs. Bouquets chauds des corps scintillants. C’est le matin. Le passage entre ce qui dort et ce qui ne dort jamais. C’est l’aube des enfances. Ce qui commence et se tient au bord des pierres. Un oiseau. Un coquillage jeté par-dessus le mur. Un œil avancé venu de la nuit.

Le jour d’avant 28

De l’autre côté, c’est toi aussi. Cabane fabriquée. Chose d’enfance et de solitude. C’est le loin de toi que tu ne regardes plus. Parce qu’il y a tant de chemins à prendre. Ce qui t’appelle erre dans une forêt ancienne et pleine de chants. Des robes suspendues perdues aux branches du souvenir. Sourire dans le temps ou pleurer ?

Le jour d’avant 27

Marcher où l’eau marche. Courir où l’eau court. Se demander s’il fera jour demain. Si des mains se tendront. Se demander si le silence enserre les roses. Se tenir droit. Sentir la Terre tourner sur elle-même. Voyage de planètes. Départ des îles. La mer lave les chemins. Oiseaux, poissons, et c’est pareil. Articule les plaines aux branches des arbres.

Le jour d’avant 26

Gouttes prolongeant la nuit. Étoiles tombées ? La chute des rivières précipite le jour. Les heures folles s’agglutinent. S’épouillent, s’épousent. Le roulement des haches. Arbres atrophiés qui s’enfuient. Le hibou s’envole. Le puits tombe en lui-même. La langue se tourne 7 fois, s’enroule, perd ses mots. La mère s’endort, confond le soleil et la lune. Elle vit dans une fleur de coton.

Le jour d’avant 25

Délier les bras du chemin pour que chacun trouve sa place. Tenir chaque lettre de notre prénom. Rire sur des ponts. S’éblouir des vagues, des vagues, des vagues. Apporter du lait au chat, celui qu’on ne connaît pas. Dormir dans la rue avec lui. Miauler. Ne plus aller à l’école. Faire la grève des pommes. Se pencher par-dessus les toits. S’asseoir dans le soleil.

Le jour d’avant 24

Tout aimer. Aimer la pluie. Aimer la nuit. Ce qui tombe. Ce qui se relève.

Aimer chaque heure. Les heures endormies. Les heures lentes. Les heures espiègles ou capricieuses.

Le jour d’avant 23

Temps incertain sous les étoiles ou dans la bouche d’ombre du soleil. L’ombre des arbres appelle dans la nuit. L’ombre de l’ombre tressaille de tant de temps. De tant de silence qui ne se partage pas. Je m’enroule aux lianes du sommeil. J’attends le jour, le moment où d’autres êtres croiront au bleu et à la clarté. J’attends le mensonge des heures molles et voleuses d’âmes. Quand plus rien ne fait peur. Quand l’insouciance de l’enfance dépose un sourire. Un souvenir ?

Le jour d’avant 22

Tenir une main, un cheveu dans le soleil. Tenir la mer entière dans nos yeux. Le temps de rire. Le temps de moissonner les chardons du matin. Horloges tendues de flèches. Choses précipitées comme le feu. Les sabots du passé tonnent au bout du ciel. Des vagues se rapprochent et creusent des sillons. Terre éventrée. Sang arbre glapit son frein.

Le jour d’avant 21

On ira courir dans des champs, dans des rêves. Dans des couleurs qui n’existent pas. Tu sais, les couleurs de derrière les yeux ? Tu sais ? Aurores boréales. Des fleurs parleront notre langue. Tu sais, après, c’est encore. Après, c’est dans pas longtemps et il faudra s’en souvenir. Et il faudra dire des mots sans oubli, sans disparition. Des mots solides comme des montagnes. Des choses ou des traces ou des manteaux pour l’hiver. Que garderont de nous les gens vivants ?

Le jour d’avant 20

Je sens ton souffle à mon cou. Ce qui vient si près qu’il partage mes rues. Je sens ta main en trop. Ton corps trop là. Se resserre le temps, le temps de respirer. Se tient une minute qui pourrait s’échapper. Pourtant, rien ne me prend de toi. Je connais trop les choses qui veulent garder et retenir. Je connais trop la possession des hirondelles. Quand tout meurt dans l’instant.

Le jour d’avant 19

Dans les rochers, le visage d’un homme attendu, attendu longtemps. La danse de la mer. Hirondelles de l’été, sorties de terre comme un miracle. Morceaux dedans dehors échappée. Attendre l’heure de partir. S’impatienter aux frontières du jour. Égrainer les minutes. Chapelet de sable retrouvé à la mémoire des doigts. Respirer le vent comme un chant.

Le jour d’avant 18

Partir. Franchir du bleu derrière le bleu. Traverser une mer de rochers. S’enfoncer dans un soleil ou une heure. Se résoudre. S’asseoir devant le ciel. Partir. Loin. Longtemps. Oublier d’où l’on vient. Récolter ce qui se mange sous les algues. Un bruit d’eau. Des vagues. Le glissement chaud du temps. Des flaques humides lèchent la pierre. Choses emprisonnées qui attendent la marée. Devenir cette attente. Ce qui, dans les yeux, se confond. Ce qui s’ignore. Ce qui se décapsule. Devenir ce silence. Les mots interrompus et la respiration.

Le jour d’avant 17

Limites, frontières floues et mouvantes qu’il faudrait fixer aux parois. Garder sa maison et ses murs comme des vaches. Pourtant tout passe, l’herbe, le nuage, la pluie d’été. Tout marche dans notre sommeil. Et je marche aussi pour trouver une montagne qui m’habite que j’habite.

Le jour d’avant 16

Sous la pluie pattes d’oiseaux. Insectes endormis sur les toits. Graines perdues des moissons du ciel. Toutes les plumes égarées rassemblées sur nos têtes. Une rivière dans nos cheveux. Un chant de maison. Ou le feu et sa voix d’arbre ? Que nous dit l’eau ? Que murmure l’envolée des nuages ? Certains glissements empruntent nos sabots. Ou parcourent nos dents de frissons de nuit.

Le jour d’avant 15

Bouche fermée pour garder ce qui reste de bon. Ne pas laisser entrer l’obscur du monde. Sourire. Ouvrir les doigts comme ça. Respirer pour rejoindre ses pieds. Et puis le fil de la Terre, celui qui relie. Et puis l’autre côté de nous. Un hémisphère retourné et fragile. Et puis sentir une toute petite chose bleue, comme un cœur. Et puis tout revient de ce qui était parti vivre. Et puis tout s’en va de ce qui restait mort.

Le jour d’avant 14

Je t’aime. Je cueille tous les jours tes petites présences. Avant que le toi de toi s’en aille. Avant que le cassé des heures vienne hanter notre bouche et puis notre lit et notre sommeil. Je t’aime comme je pourrais ne plus aimer personne. Et puis peut-être. Et puis quand ? Je t’aime parce que tu es encore là. Et je ne sais pas si tu sauras habiter, si tu sauras choisir la lumière et ce qui brûle parfois et ce qui nous donne un horizon.

Le jour d’avant 13

Réveil. Quelques oiseaux. Quelques feuilles tombées. Ce qu’il reste de pluie. Des champignons approchent la terre. Le monde avance à l’unisson. Quelques hommes, éveillés avant le soleil, font un bruit de mastication. Ils préparent leurs mots de nuit. L’humide du jour. La naissance d’une heure, d’une lueur consacrée. La blancheur sur la mer. Brouillard avant la clarté. Des poissons commencent leur voyage. Personne n’a encore enroulé ses vagues. Il est trop tôt. Les fougères boivent le crépuscule d’hier. Paysage en attente. Chose verte et bleue dans une tasse de thé.

Le jour d’avant 12

J’ai oublié mes balançoires quelque part. J’ai oublié le rire des jours heureux. Comment écouter des mots doux ? Où égoutter le sucre sous la langue ? Entendre. Respirer sous un arbre. Te quitter comme une saison. Partir avant la pluie. Remuer mes doigts dans ma poche. Garder les minutes pleines de toi. Les temps de parcs et de vallées. Repartir sans regards. Dormir des nuits entières.

Le jour d’avant 11

Je reviens vivre dans tes yeux. Je traverse un paysage avec ta main. Je ne demande rien. Car l’habitude endort ses plantes. Nos espaces séparés respirent dans le noir. Nous habitons une plage de coquillages, un virage, une colline pleine de fleurs. Nous arrivons en haut du jour et il faudra bien redescendre. Il faudra bien défaire nos bouches liées pour aller chacun sur notre chemin.

Le jour d’avant 10

Des choses s’échappent. Des choses minuscules qui sont nous. À peine. Composer, décomposer. Laisser couler son sang sur les genoux des autres. Rivières où se cacher, se fondre, se fouler le cœur. Chemin de veine dans le cou du passant, où nous prenons place. Et puis non. Tout voyage. Et c’est nous.

Le jour d’avant 9

Dérouler des montagnes. Cheveux d’anges aux troncs de sèves. Des poissons nagent dans les roches. Les tentacules du temps. Coquillages enfermés. Êtres arrêtés et contenus dans la salive du moment. Je marche sur les sursauts d’amour. Je marche sur les rivières oubliées. Je saisis les chemins. Je regarde passer ce qui meurt.

Partir. Quitter. Aller ailleurs composer un silence. Se dire au revoir, adieu ou à bientôt. Partir avec nos rires ensemble. Partir avec les yeux rencontrés. Garder nos instants. Tenir dans sa main la chose douce des inconnus. Entendre encore les mots entrevus. Marcher avec nos présences. Ne pas oublier. Ne pas perdre. Et sourire dans le vent.

Vivre dans la forêt. Dormir dans le ventre blanc des écureuils. Dans le duvet d’une grotte de bois. Des pattes nous prennent. C’est la nuit et ses lenteurs de soleil. C’est le rêve. Quand le corps tombe au centre de la Terre. Quand il dérive avec une rivière. Un bord de lac. Une île et l’horizon bleu des choses. Ce que nous pouvons attraper avec nos yeux. Souvenirs. Bouts colorés de passions, de patiences, de blés. Poissons argentés qui vivent ensemble et qui ne se quittent jamais. Le fond des eaux. Où la lumière dessine des rayons verts. Des bancs de sable. Où plus rien ne dessine plus rien.

Le jour d’avant 8

Il y a certains jours qui ressemblent à des nuits. Des nuits sous les draps avec une main qui n’est pas à nous. Il y a des respirations proches. Des choses douces qu’on ne savait pas exister. Ruisseaux. Cheveux. Vent. Museaux. Odeurs de forêts. Le bruit des pas lents. Une chanson murmurée. Quelqu’un avec nous.

Le jour d’avant 7

Je pensais que ce qu’on ne pouvait pas nommer n’existait pas. Nous passons nos vies à tenter d’écrire ce qui n’a pas de nom. L’éclat d’un regard. Le bruit de la pluie qui nous fait souvenir d’une autre pluie. Les mots qu’on ne dit pas. Les silences habités. Ce qui n’est pas nommé existe plus que tout.

Le jour d’avant 6

Froid d’un matin couleur d’ange. Les vaches précoces. Les tourterelles. Un oiseau. Le mouvement des corps chauds tout près. Aucun souvenir d’aucun rêve. Des arbres sont venus. Des lacs ont attendu. Ils ont préparé leurs eaux pour les rires et les enfants. Prolonger l’engourdissement des nuits de grillons. Voir une maison. Voir un homme. Et des gens tout autour. Voir un chemin défait de roses. Un chat. Une gouttière pour la pluie.

Le jour d’avant 5

Le sable. Une vague tendue comme un drap. Nous marchons. Le vent nous porte. Nous regardons notre reflet sous nos pieds. Quelques nuages y glissent comme un masque. Comme des cheveux nouveaux. Ils s’en vont et nous nous en allons. Nous quittons le connu. Nous enroulons nos langues car nous n’avons plus rien à manger. Nous buvons notre salive. Passage entre deux êtres de nous. Moment du rien. Sur la pointe des pieds, nous voyons. Ce qui arrive grandit et nous grandissons. Nos habits neufs. Notre peau. Tout est à notre taille. Jusqu’au prochain passage.

Le jour d’avant 4

Des chemins jamais empruntés ou qui ne mènent nulle part. Qui disparaissent dans le soleil, derrière un arbre. Qui s’effacent au bord d’un champ. Des choses dessinées par l’homme, par un animal égaré. Blés couchés. Feuilles écrasées de vent. Le passage incertain des chaleurs ou des pluies. Tornades éphémères. Bruits d’eau aussitôt perdus. Frôlements entre les herbes. Le rugueux du monde. L’épine du jour. Et puis tout passe ou devient autre. Et puis se fanent les heures, les minutes, le mouillé de nous.

Le jour d’avant 3

Des bateaux nous attendent. Blancheur de cailloux. Enfants perdus dans une forêt sous-marine. Le bruit des nuits. Les chats qui vivent sous les algues. La mastication des flaques. Nous sommes arrivés au pays des fées. Le long de la mer, d’autres mers, des pays paysages et quelques arbres. Des enfants marchent pieds nus. Froissent les fleurs à bourdons. Des vagues molles détendent leur fatigue. Journée à patienter son temps. Sentir ses dents sous sa langue. Établir son nid sous les branches de noisetiers. Dormir.

Le jour d’avant 2

Églises habitées d’oiseaux. Les piaillements du jour arrivent avec une brume. Des hommes ont peint des dieux et tout s’est effacé. Tu ne peux pas posséder l’impossédable. Une corde tend une cloche. Des nids tombent du ciel. Quelque part, entre un champ et une route, des livres attendent dans une maison. Les vaches ont laissé leur haleine sur les arbres. Se réveiller dans le silence. Et puis le premier oiseau. Et ceux qui lui répondent. Le souffle des roses au bord du château.

Tenir des cœurs. Tenir des distances, des éloignements, des séparations. Prendre racine dans le temps. Prendre corps. Prendre vie. Où est-elle, cette vie, qui coule parfois si loin ? Où est-elle qui ? Jusqu’où quitte-t-elle l’endroit de moi ? Jusqu’à qui ? Point de rupture et miracle des heures. Les secondes se sèment dans chaque regard.

Le jour d’avant 1

Les pies sont revenues. Elles baladent leur blancheur, leur noirceur et ce qui n’a de nom bleu. Elles vont par deux. On ne les aime pas. Il paraît qu’elles volent les œufs des autres, qu’elles se nourrissent de bébés écureuils. L’amour d’une fenêtre n’est pas le même que l’amour d’un arbre.

Passer sa main sur le silence. Le caresser. Le chuchoter au cou de l’autre. Éclabousser ta voix de mon rire. Tenir tes cheveux, tes yeux. Tenir ton corps qui couche le monde. Tenir le vent. Celui qui vient de ton visage ou de tes mains. Celui qui habite en moi aussi. Et c’est le même. Et c’est pareillement autre. Et c’est tout toi tout moi.

Le jour dans la nuit est pareil. Et pareille la lumière obscurité. Tout glisse, coule, se dérobe. Oui, la robe du temps approche, tombe ou s’élève. Être nu dans la brume. Être nu dans la neige. Tout est dans le même moment. Nuit jour. Colère douceur. Solidité souffrance. L’invisible au cœur du visible. Je goûte le sel au goût de sucre. Je ne cherche rien. J’apprête mon cœur à ce qui est. La terre tangue ou c’est moi. Une vague oscille ce sont mes yeux. Reflets du ciel.

Mon monologue a été joué dimanche 11 octobre à Saint Pantaléon Les Vignes.

Une superbe interprétation de la comédienne Aïni Iften. Merci !

Le message du Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :

« Le monologue écrit par Rozenn Guilcher dans le cadre de la résidence d’écriture collective de la pièce « Les gens qui penchent », produit par le Centre Dramatique Des Villages et mis en scène par Gilbert Barba. Avec Aïni Iften.

« Les gens qui penchent », une pièce collective écrite avec Guy Robert, Rozenn Guilcher, Jeanne Bézier et Leïla Cassar, se produira tout au long de l’année. Vous pouvez commander un ou plusieurs monologues chez vous, dans votre entreprise, bibliothèque ou médiathèque etc. »

LES GENS QUI PENCHENT

Le projet de résidence d’écriture de 4 auteurs, intitulé « Monologuons ensemble », a donné lieu à 8 monologues.

Nous avons appelé notre pièce « Les gens qui penchent ».

Des dates sont déjà programmées par le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :

Vendredi 9 octobre à 21h30 au Théâtre de Verdure de Mollans-Sur-Ouvèze (Rue Porte Major)

Dimanche 11 octobre à 15h30 et à 16h30 au Château d’Urdy à Saint-Pantaléon-Les-Vignes

Biographie envoyée au Centre Dramatique des Villages de Valréas pour ma résidence d’écriture de septembre.

Une façon de me présenter :

« Rozenn GUILCHER écrit des nouvelles, des romans, de la poésie. Certains de ses livres sont publiés aux éditions Sulliver. Elle écrit des choses étranges qui ne devraient pas aller ensemble. Elle écrit ce qu’il y a entre. Cette voix qui rassemble toutes les voix. Ces choses qui n’ont pas de nom. Qui n’en ont pas besoin. Ce sont toujours des gens ou ce qu’il y a dans leur regard ou ce qu’on oublie d’eux. Ce sont toujours des errances, des grains de blé égarés. Partances magnifiques. Le bout des forêts et la profondeur des rivières. Les intranquilles, les cabossés de la vie. Les nous, descendus dans leur propre puits. Ce sont des histoires quotidiennes. Ce sont des mots dans notre tête. Ceux qui parlent et qu’on n’entend pas. Ceux qui ne parlent pas. Ceux qui vivent, qui croient, qui rient. Ceux qui aiment. Ceux qui ne savent pas. Ceux qui nous ressemblent. Une quête de lumière. Ce qui vole dans le temps, au coin d’une fenêtre. Ce qui nous appelle ».

Un projet ambitieux.

8 monologues mis en scène

par Gilbert Barba.

« Les gens qui penchent »…

« Les gens qui penchent » : une écriture à 4 auteurs.

8 monologues, 8 comédiens, 1 metteur en scène.

La résidence d’écriture de septembre à Valréas se prolonge

par une mise en scène de Gilbert Barba.

Les monologues seront joués en octobre !

Merci au Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse d’avoir permis cette écriture nomade !

4 auteurs : Jeanne Béziers, Leïla Cassar, Rozenn Guilcher et Guy Robert.

Article paru dans Le Dauphiné Libéré Haut Vaucluse du 19 septembre 2020.

La Journée de l’Environnement,

prévue au Loubatas à Peyrolles demain,

est ANNULÉE.

J’ai le plaisir de vous convier à me rejoindre à la fête de l’environnement au Loubatas à Peyrolles.

Je vous accueillerai samedi 26 septembre de 11h à 18h.

Je proposerai des lectures sous les arbres, une exposition de mes tableaux et des « instants poétiques » (écriture de textes en direct et chuchotements).

Je lirai mes textes sur les arbres mais également des extraits de ce que j’ai écrit en confinement.

Un moment poétique à partager.

Je vous attends au stand 11.

À partir de 18h30 : soirée festive (Batucada, concerts, soupe au pistou…).

Voici le programme et un extrait de texte pour vous donner envie :

« Il y aura d’autres soleils. D’autres arbres naîtront dans nos yeux. Il y aura d’autres matins. D’autres rues peuplées et criardes. Il y aura d’autres visages inconnus et fugaces. D’autres oiseaux vivront sur d’autres branches. D’autres villes qui seront semblables et transformées. D’autres choses avancées dans le temps et qui habiteront pour nous. Il y aura d’autres naissances et chacun neuf, né à peine aujourd’hui. D’autres hommes les mêmes autres autrement. Il y aura un monde nouveau, une lumière limpide et nettoyée. L’univers se lave et prépare ce que nous attendons. La robe des saisons tourne et se pavane. Dans notre maison, la rivière passe sa langue sur le ciel. Tout est bleu. Tout est habillé de transparence claire. Tout rit. Le monde, le nouveau, attend l’homme, le nouveau. Et c’est bientôt ».

Fête de l’environnement, Le Loubatas, Peyrolles

J’ai été sélectionnée par le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse pour une résidence d’écriture de 15 jours à Valréas avec 3 autres auteurs (du 7 au 20 septembre) !

Écrire des monologues pour la scène, quel plaisir !!!

En 2013, j’ai publié un livre qui traite du monde d’après : « Futura».

C’est un recueil de nouvelles publié aux éditions Sulliver. « Futura » ouvre les brèches du monde contemporain et porte un regard sur la société que nous construisons. Où courons-nous si vite ? Qui parquons-nous si facilement ? Qu’abîmons-nous que nous ne saurons reconstruire ? Sommes-nous sur le point de donner naissance à l’homme préfabriqué ? L’être humain est-il un objet du monde contemporain ou un sujet ? S’achète-t-il comme une marchandise ? Qu’est-ce qui s’achète dans l’homme ? Son sang, son foie, son cœur, son âme, son temps, sa vie ?Dans notre monde précipité, parvenons-nous à vivre nos enclaves de temps humain ?Ce sont des voyages, ce sont des traversées où le monde extérieur et le monde intérieur se mêlent parfois pour nous faire entendre le chant des hommes. Les contrées de « Futura » nous parlent d’un endroit où nous avons vécu, où nous aimerions vivre, où nous irons vivre, où nous vivons peut-être. Ce sont d’étonnantes peuplades qui croisent notre route, ce sont de bien étranges rites. Planètes insondées, parcelles du temps, enclaves de l’espace. Nous pouvons nous promener dans les jardins sauvages de « Futura », nous pouvons croire que c’est un rêve. Est-ce bientôt ? Est-ce ailleurs ? Est-ce vraiment bientôt ? Est-ce vraiment ailleurs ?

Extraits : « Phare en pleine mer. Jeudi 28. Je pense au jour où je viendrai te donner des nouvelles du large. Je viendrai te donner des nouvelles de tout ce qui est grand grand à jamais. Je viendrai te donner des nouvelles de l’infini des choses de ce qui ne s’arrête pas la lumière le lointain. Je viendrai te donner des nouvelles de ce qui ne finit pas. Je viendrai te parler. Je viendrai te parler de mon endroit au milieu de l’océan de la pluie battante sur ma lucarne et de la sensation si particulière d’habiter au sein de la tempête. Te parler de l’ondulation des vagues. Te parler des nuits qui se ressemblent et puis des nuits qui ne se ressemblent pas et puis des nuits qui ne se ressemblent plus. Je viendrai te donner des nouvelles d’une mer éteinte et d’une myriade d’étoiles toutes allumées en même temps. Je viendrai te donner des nouvelles du silence et de la solitude quand rien ne traverse ton ciel et qu’il faut encore vivre. »

« Dis Thérame la fin du monde est-ce que ça a commencé ? »

La presse : « Le style, scandé, rythmé, s’affirme mais s’allège, plus libre, plus ludique aussi… On s’éloigne à grandes enjambées de La Fille dévastée, un premier roman superbe et dérangeant, pour s’ouvrir à l’humour et la poésie. L’auteur y dévoile un panorama de notre monde actuel vu au travers de sa lorgnette avec une anticipation, une projection de ce qu’il a de fortes chances de devenir ». Christiane Courbon – La Provence

« Chronique de la fin d’un monde. C’est, en premier lieu, une entreprise littéraire parfaitement réussie […]il s’agit des fragments d’un seul et même grand texte (une sorte de livre sacré) dont l’unité perpétuellement menacée est assurée par le moyen, ici tout puissant, d’une écriture si personnelle qu’il est impossible de l’imiter sans la caricaturer. […]De la première à la dernière ligne, c’est donc un livre de rébellion à plusieurs voix (souvent inextricablement mêlées) qu’il faut savoir parfois lire entre les lignes. […] Ce petit livre ? Une bible ! ». Jacques Lovichi – La Marseillaise

« Futura » est en vente au format papier sur le site Les Libraires ou en livre numérique en cliquant ici.

Déconfinement Covid-19

Dans cette situation de déconfinement, j’ai décidé de continuer d’écrire un texte chaque jour. Jusqu’à quand ? Voilà, c’est parti ! Bonne lecture !

Déconfinement Covid-19 / 13 juin 2020

Jour 34

Des gens dansent. Des gens boivent de la bière. Des gens discutent. Se regardent. Mangent du pain et du fromage. Guitare. Quelqu’un dit des mots dans un micro. La nuit sent la pluie. La nuit sent le pin et le bois des terrasses. Chacun s’empresse au bord des lèvres des autres. Chacun tombe dans des yeux. Les regards glissent sur des chemises et des mains. On rencontre les amours qui sont si loin. Ceux qui se serrent un peu plus au coin des verres. Ceux qui attendent. Ceux qui parlent fort et se rapprochent. Rencontres. Musique bleue. Les souvenirs arrivent. Sourires. La jeunesse est venue avec ses cheveux lâchés. Ceux qui mangent de la bière. Ceux qui grignotent une assiette de charcuterie. Ceux qui arrivent tout doucement à la frontière des foules. Ceux qui cherchent les toilettes. Ceux qui restent où ils sont. Ceux qui dansent et crient. Oui, des gens crient, sautent, fébriles. Des gens donnent leur corps au soleil couché. Des gens s’assoient sur des genoux. Des gens fument. C’est quand l’ombre avance à la surface de la Terre. C’est quand la lune s’installe. C’est quand la musique électrise les âmes. Nous fait voyager dans le temps. Nous rend notre passé. Quand nous étions jeunes et insouciants. Quand nous dansions dans des soirées amies. Dans des boîtes, dans des jardins, sur les tables des bars. Dans des salons transformés en dancing. Là où des inconnus nous abordaient. Où nous rencontrions des autres assoiffés de joie. Où nous venions oublier qui nous étions. On rendait les clés de nos vies. On perdait le temps, la réalité du quotidien, le sens. On déposait nos consciences avant de rentrer. On riait, on sautait, on interpellait, on touchait les épaules, on fumait, on disait tous les mots qu’on n’avait pas dits, on buvait, on chantait, on se recoiffait. En partant, on reprenait les clés de nos vies, notre conscience, notre voiture. Et parfois, on partait sans rien. On oubliait. On égarait. On tombait dans un trou. Une mémoire noire ou blanche. Un endroit où l’on ne savait plus. On s’endormait. On cherchait ce qui était passé à notre portée et qu’on n’avait pas pris. On rêvait d’un petit garçon qu’on invitait à dormir chez nous pour une nuit. On lui donnait des jouets pour qu’il reparte vivre dans la rue. On rêvait de nous attendu quelque part. De soirées claires. De moments empilés qu’on saurait désensabler. D’un monde solide sur lequel marcher. On rêvait de déserts de sel. De pays sans obstacles. D’horizons qui grandissent en avançant la main. Des yeux dans lesquels on pourrait habiter.

Déconfinement Covid-19 / 12 juin 2020

Jour 33

Bienvenue aux jours gris. Aux jours de multiples saisons. Bienvenue aux mondes passagers qui offrent un peu de lumière. Aux gris. À tous les gris. Aux nuances des heures. Le ciel se nettoie. Il laisse sortir ce qui l’encombre. Il ouvre ses placards au vent. Nuages, noirceurs, turpitudes. La chevelure perdue des autrefois. Les vieilles choses. Les colères et les tentatives d’étranglement. Le bruit assourdissant des arbres cognés. Les tambours de la pluie qui prépare sa boue. Bienvenue aux jours gris. À ce mouvement de planète. Nous voulons fermer portes et fenêtres. Nous voulons porter nos cœurs à l’abri. Mais pas tout de suite. Le soleil viendra plus tard. Il faut de la rigueur au dénuement. Il faut de l’obéissance. Ouvrir le ciel aux tornades. Des choses anciennes restées coincées dans les dents du chemin. Il faut des mains pour envoler les pleurs. Les histoires d’avant. Les bols cassés. Pots inutiles. Déchets abandonnés sous des tas de pierres. Rancœurs. Les mots qui blessent. Les sourires rouillés. Les choses retenues. Collier métallique pour des nuques emportées. Muselières. Interdit. Une grande liberté. Et les mots, les murs, les barrières. Cascader les pentes. Les montagnes infranchissables. Clouer les masques. Et puis déverser sa souffrance, ses souvenirs douloureux. Laisser partir avec l’eau des fleuves la décomposition de nos visages. Laisser partir. Déshabiller nos minutes. Le temps de nous se dissout momentanément. Nous quittent les mémoires de sable. Poussières entreposées sur nos étagères. Appartenances dérisoires. Objets qui croient être nous. Jetons les cendres de nos morts. Jetons les meubles qui dessinent des ombres. Le galop des savoirs. Les choses qu’on pense. Les mots qu’on dit. Tout est usé, rapé. On voit le jour au travers. Tout est terni et sale. Les traces qui broient la lumière. Les morceaux de bois qui pillent nos âmes. Lavons notre passé. Allons voir derrière les choses. Quand nous serons nus et nouveaux. Quand nous serons impatients. Alors les grisailles deviendront des clartés. Nous verrons loin. Nous verrons haut.

Déconfinement Covid-19 / 11 juin 2020

Jour 32

Où es-tu, renard ? Depuis la précipitation du monde, je ne te rencontre plus. Depuis que le monde refuse de grandir. Il veut redevenir le petit d’avant. Il rebrousse chemin pour remettre les vêtements qui ne lui vont plus. Tout est trop court, trop serré, trop usé. Il faudrait se débarrasser de tant de choses. Vider nos placards. Trier nos tiroirs. Jeter ce qui ne nous sert plus. Perdre du poids. Se déposséder. Il faudrait. Amoindrir nos mots. Faire de la place. Espace. Silence. Horizon. Se désencombrer. Se dénuder le cœur. Laisser partir ce qui est vieux. Où es-tu, renard ? Enfant de la lenteur. Pelage battant dans le soleil. Creux. Terrier. Quand la boue est de l’or. Quand tu colles ton front à mon front. Moustaches. Dans tes yeux de blé, c’est moi que je rencontre. Quand tu enroules ton corps et que tu tiens mon cœur en haleine. Quand tu viens, la nuit, apporter des réponses. Quand tu viens le jour dans l’assise des solitudes. Tu miroites la lune. Tu es la forêt et toutes les sèves rassemblées forment une rivière de feu. Arrivent avec toi les montagnes dépeuplées. Où es-tu, renard ? Attends-tu que s’arrête le temps pour venir boire de mon eau ? Que s’arrêtent les bruissements, les tentacules des hommes affamés et les accélérations. Ce qui nous engloutit et nous fait vivre à la surface des choses. Ce qui agglutine nos émois. Dans ce monde-là, le monde du monde, notre corps est dur et fermé. Dans ce monde-là, notre âme ne saurait exister. Alors parfois nous promenons un semblant de nous sur les routes. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous parvenons si peu à être. Dans ces moments, le renard ne se montre pas. Il s’endort. Il s’éloigne derrière la mâchoire des matérialités. Ce qui nous mâche. Ce qui nous déglutit. Ce qui nous broie. Ce qui nous absente. Les choses reviennent. Une foule de choses. Nous prennent. Nous déprennent. Nous détournent. Sommes-nous ces apparences magnifiques ? Sommes-nous seulement cela ? Sommes-nous l’ombre du monde ? Sommes-nous ces bruits ? Sommes-nous ces agitations ? Sommes-nous ces empêchements ? Quoi d’autre ? Qu’est-ce qui fait de nous des êtres humains ? Demande au renard qui vient, la nuit, apporter des réponses.

Déconfinement Covid-19 / 10 juin 2020

Jour 31

Les enfants sont là. Avec leurs devoirs, leurs sollicitations alimentaires. Avec les rendez-vous qu’il faut prendre pour eux. Ils n’arrivent plus comme avant, comme des bourrasques. Ils sont là. Ils restent. Ils ferment la porte de leur chambre. Ils travaillent. Ils remplissent des fiches. Ils se connectent pour savoir ce qu’il faut faire. Ce qu’il faut imprimer. Ce qu’il faut apprendre. Ce qu’il faut calculer. Ce qu’il faut rendre. Ils s’agglutinent. Ils se rétrécissent. Ils s’enferment. Ils répondent à des professeurs. Ils notent dans leurs agendas. Ils s’organisent. Ils anticipent. Ils ont des comptes à rendre. Des obligations. Ils ont des exercices pour s’assurer qu’ils ont bien compris. Ils ont des visioconférences, des cours en ligne, des rendez-vous téléphoniques. Les enfants sont là. Ils sont contrôlés. Ils sont occupés comme c’est indiqué sur la porte des toilettes. Ils sont remplis à ras bord. Ils sont over-bookés. Ils se demandent quand ils auront le temps de dormir. De manger. De rêver. De marcher. De lire. De jouer. De ne rien faire. Leurs rêves ? Faire des crêpes. Courir dans des champs. S’allonger avec les nuages. Sauter dans une rivière. Regarder un film. Se cacher. Manger des bonbons. Rouler en trottinette. Prendre le temps au petit déjeuner. Se mettre de la crème qui sent bon sur le corps. Se déguiser. Faire de la peinture. Faire une cabane avec des branches mortes dans la forêt. Voyager. Rester en pyjama. Griller des chamallows au feu de bois. Fabriquer un collier avec des perles. Se maquiller. Voir les copains. Prendre le temps de rester sur les genoux de sa mère même quand on est grand. Faire du vélo. Chercher des crabes au bord de la mer. Chahuter. Regarder par la fenêtre. Visiter un château. Manger des glaces. Se chatouiller. Prendre des photos. Aller dans une grotte. Sauter dans les vagues. Se mettre du vernis à ongles. Aller au marché. Manger des sushis. Rentrer dans une parfumerie. Se promener sur une île. Faire une sieste. Courir. Sauter. Tenir des têtards dans sa main. Flotter dans le courant. Se faire une coiffure originale. Partir. Vivre en maillot. Faire du cheval. Se rouler dans l’herbe. Chercher des coquillages. Camper au bord d’un lac. Jouer à la pétanque. S’allonger au soleil. Se coucher tard. Chercher les étoiles filantes. Prendre un bateau. Découvrir des pays. Se promener sans fin sur des balançoires. Cueillir des fleurs sauvages et offrir un bouquet. Manger avec ses doigts. Ne pas avoir d’heures. Ne rien faire. Dormir dans une maison dans un arbre, une yourte ou un tipi. Admirer les feux d’artifices. Marcher pieds nus. Sauter. Chanter à tue tête. Rencontrer des chèvres. Rire.

Déconfinement Covid-19 / 9 juin 2020

Jour 30

Dire bonjour. On ne sait plus. On se balance d’un pied sur l’autre. On sourit derrière notre masque. On ne sait pas si ça se voit. Notre visage a disparu. On se respire soi-même. On a mis des murs de tissus. Des distances de sécurité. Des éloignements thérapeutiques. Des distanciations sociales. Des barrières. Des barricades. Des barricages. Des fils de fer entre nous. Il faut respirer dans les trous tout petits qu’on a dessinés pour nous. Il faut tenir son rang. Tenir la distance. 1 mètre 50. Dire bonjour. Ne plus s’embrasser. Ne plus se serrer la main, les bras, le cœur. Ne plus se garder contre l’autre, longtemps, comme on faisait avant. Effleurer le monde. Vivre à la surface des choses. Ou à côté. Ou au-dessous. Ne plus fourrer son museau dans les chevelures et les cous. Ne plus étreindre. Ne plus porter, rouler, appuyer. La légèreté d’une plume quand on veut tant peser. Ne plus sentir les os sous la peau. La pulpe d’un pays qui s’en va. Le battement des cœurs qui ne s’entend plus. On est trop loin, ailleurs, absent. Dire bonjour. On ne sait plus. On hésite. On retient un élan, un rapprochement. On retient sa respiration toute petite. On retient son corps rétréci. On est tout seul dans la rencontre. On est tout bas. Même les mots s’étiolent comme des fleurs restées trop longtemps dans le vent. Restées trop longtemps sous l’eau. Restées. Reste une tige. Une chose coupée. Le visage a disparu. Les cheveux sont tombés sous des tas de vêtements, sous des masques. Corolles noyées dans les gels hydroalcooliques. Des solutions gouvernementales. Des potions pour tenir les âmes en laisse. Sortir faire pisser nos cœurs trois fois par jour. Désosser nos émois. Racler nos émotions. Dire bonjour. On ne sait plus. Reculer. Reculer en soi. Adapter ses déplacements à la danse des autres. Contraindre ce qui vibre, brille, tournoie. Raconter des histoires aux étoiles. Des histoires inventées. Des histoires fausses, faussement vraies. Qu’on dirait mais non. Mentir. Vouloir. Avancer sa main. Retenir. Garder. Troubler. Faseyer. Se perdre.

Déconfinement Covid-19 / 8 juin 2020

Jour 29

Préparer les vacances. Ce qui est ouvert. Ce qui est fermé. Campings. Lieux culturels. Traverser la France. Se poser des questions. Ne pas savoir. Imaginer des trous dans une carte. Des endroits blancs. Des choses fermées sur elles-mêmes, fermées définitivement. Des restaurants qui deviendront des salons de coiffure ou des magasins de vêtements. Des bars en attente. Vitres sales. Affiches. Chaises empilées derrière la devanture. À vendre. Des villages désertés désertiques. Traverser la France. Vouloir retrouver des lieux aimés. Animés. Restés les mêmes après tant d’années. La place. La boulangerie. L’église. Le marché. Le grand bazar. Magasin où l’on trouve tout même ce que l’on ne cherche pas. Le glacier. Ne pas savoir. Avoir peur de ne plus reconnaître ses points de repères. Partir dans l’inconnu. Dans la surprise du nouveau. Un voyage à créer. Une sorte d’exploration. Préparer les vacances. Ne pas préparer. Faire autrement. Se surprendre. On verra bien. Où dormir. Où manger. Chercher des lieux disparus. Submergés par les dettes, les interdits, les absences. Suivre la carte. Changer de route. Prendre un nouveau chemin. Nouveau départ. Poser sa nostalgie. Poser sa mémoire. Partir à l’aventure. Traverser. S’asseoir au bord de l’eau. Prendre tout son temps. Oublier sa direction. Tourner à droite parce qu’on aime bien le nom de cette route. Continuer tout droit. Un champ. Des chevaux. Se laisser bercer par le paysage. Tomber sur une rivière, une église, un troupeau de moutons. Aller où l’on n’est jamais allé. Prendre tout. Le soleil. Le virage. La clarté dans les yeux des chats. Le vol des oiseaux, ensemble. Les maisons. Les montagnes. S’allonger dans des champs. Manger des glaces. Les pieds nus. Courir devant l’orage. Lire. Rester longtemps sous les étoiles. Il paraît que c’est la nuit des étoiles filantes ! Sentir la terre chaude sous notre dos. Écouter le bruit de la mer. Son bruissement doux et crépitant qui parle de notre cœur. Attendre que les phares s’allument. Saisir le battement du monde. Les grillons. L’odeur des feux. Le chuchotement des rêves. Le chant de nos pas dans les hautes herbes. Les cloches. Nos jambes dans les ruisseaux. Une musique, le soir. Un château. Un jardin fait de roses. Nos yeux sur les reflets. Nos mains dans des cheveux. Les vacances.

Déconfinement Covid-19 / 7 juin 2020

Jour 28

Rejoindre la lumière. Mémoire dans la bouche. Être là. Entièrement. Savourer les plis du temps. Les choses dont on se souvient. Et celles dont on ne se souvient pas. Le goût des bonbons. Le bruit des rivières. Et ce que l’on sait présent comme un sable. Avant. Avant avant est là entièrement. Et encore. Les feuilles froissées. Les rides. Les rires. Je suis toutes ces choses empilées. Sédiments. Coquilles de coquillages. Pierres polies par des mains anciennes qui ne savaient pas parler notre langue. Les chemins pris. Les chemins abandonnés. Ceux qu’on n’a pas vus se dessiner à l’horizon. Les chemins cachés de l’existence. Je suis un corps fait de ponts et de traces. Fossiles sous la terre tout dessous. Bricoles insues. Fabriquées par des pattes, des vagues ou des pluies diluviennes. L’univers sculpté au fil du temps. Suspendu dans le maintenant de moi. Tricoté de bouts de ficelles perdues ou tenues à jamais. Rejoindre la lumière. Devenir cette substance. Une chose qui éclaire. Un faisceau dans le noir. Une boue de mots découverte sous nos pieds. Transparence. Traversée. Jusqu’à l’endroit où il n’y a plus de parole. L’endroit sans mots. Jusqu’à l’endroit sans endroit. Un envers méconnu. Une enclave de paix et de silence. Rejoindre la lumière. Se mettre debout. Flotter dans un ciel nocturne. Étoiles et firmament. Avoir passé la porte verte. Il n’y a plus de poids. Corps sans corps. Membrane renoncule. Être à sa place. Le passage des planètes. La danse des astres. Aimer. Sourire. Tout de moi. Tout de toi. Tout de nous. Temps sans temps. Verger enclos et tout offert. Le cosmos comme un ciel en haut et en bas. Rejoindre la lumière. Ravissement.

Déconfinement Covid-19 / 6 juin 2020

Jour 27

Une fleur chante dans mon salon. Un troupeau de fleurs. C’est quand Hermine m’a offert une plante. Une azalée rose ou orange. Une azalée pêche. Couleur de la peau. Elle s’émerveille toute seule. C’est quand Hermine m’a remercié infiniment de lui avoir fait ses courses pendant le confinement, un peu après, jusqu’à ce qu’elle soit rassurée de côtoyer de nouveau les vivants. C’est quand Hermine. J’entends sa voix qui grelotte. Je vois ses mains qui tremblent. Ses yeux mouillés. Hermine tout entière dans son azalée. Finalement, nous ne nous sommes pas quittées, finalement ! Des fleurs rient dans ma maison. Elles me saluent le matin. Présences douces et rondes. Elles invitent d’autres boutons à fleurir. Elles dansent. Elles sont fières de leur fragilité. Elles attendent un peu d’eau, une caresse, un regard. Parfois, je leur parle. Nous avons quelques familiarités. Je les touche du bout des doigts. Je les respire. Petites femmes rassemblées quand la lumière décline. Elles coquettent. Elles batifolent en secret. Que font-elles, le soir, quand je quitte leurs rires ? Parlent-elles ? Glissent-elles dans la nuit ? Visitent-elles la maison ? Ou bien viennent-elles se pencher sur mon sommeil ? Avec leurs corps ouverts. Se serrent-elles dans le froid ? Chuchotent-elles dans une langue fleur ? J’entends parfois comme un bruissement. Un frémissement dans les rêves bleus. Quand elles boivent. Quand elles grandissent et poussent leurs racines plus loin. Quand elles s’étonnent de la lumière. Peut-être cherchent-elles Hermine ? Du bout de leurs pétales. Une chose nue qui touche le ciel. Une évidence sans question. Pureté du temps suspendu là. Splendeur et abandon. Je les regarde vivre. J’essaie de faire comme elles.

Déconfinement Covid-19 / 5 juin 2020

Jour 26

C’était le jour des têtards. Des taches noires dans la lumière. Une eau dessous les arbres tout dessous. Un bruit de clairière dans la pluie. C’était passer sa main sur leur peau douce. Ceux qui font semblant d’être morts et ceux qui veulent s’échapper. Des taches noires dans la lumière. Et l’émerveillement de l’enfance dans notre vie adulte. Nous avons grandi avec la surprise au cœur des fleurs. Le sautillement des sauterelles. Caresser les naissances. Les petites choses de boue. Branches tombées. Troncs cassés. Ombre des moments morts. Nous serons là encore et le monde aussi. Il y avait des filles rieuses. Des cheveux longs. Nous ramassions nos corps pour être plus près des miracles. Nous venions du chemin des cerisiers. Du chemin des soleils. Nous cherchions le bruit de ce qui court. Nous cherchions le mystère qui sommeille. Chemin des immortelles. Chevaux. Brindilles. Le thym et son goût de terre. Nous avancions pour rencontrer la main blanche des heures. Le lièvre apeuré. L’arbre déraciné, rattrapé par la foudre. Les abeilles et leurs maisons bleues. C’était le jour des têtards et nous ne le savions pas. L’herbe haute. Un champ. Une plante inconnue. Les pas qui craquent. La poussière des forêts. La poudre des nuits à nos épaules. Il faisait chaud. Mai ou juin. Nous attendions un sentier dessiné par quelqu’un d’autre. Par tout un monde. Traces des passages et des migrations. Présences. Ce qui vit si bien quand nous ne sommes pas là. Ce qui habite le crépuscule ou le temps. Ce qui se cache dans la journée. C’était le jour des têtards. Tenir dans sa main des formes enfants. La vie tout entière. Tache noire frétillante. Garder de l’eau en creux. Tenir dans sa main le monde. La lumière recroquevillée. Nous regardions ce nous de nos existences. Oiseau effrayé. Être penché vers du grand. Nous ajustions notre enfance. C’était elle, au cœur de l’eau, que nous allions chercher. C’était elle, la tache noire, la lumière, la frayeur et la vie. Elle, saupoudrée au bord d’une rivière, que nous revenions attraper, grandis et majestueux.

Déconfinement Covid-19 / 4 juin 2020

Jour 25

Il fallait se cacher pour lire la nuit. C’était l’enfance interdite. L’enfance arrêtée en plein vol. Plumes tombées au fond du jour. Lire la nuit. La dérouler sous la langue, dans un lit, derrière des draps. Une obscurité, une autre. Porter sa lampe sur le chemin des mots. Voyager. Parler avec des gens de papier. Écouter leur mémoire. Aimer le murmure qui nous tient éveillé. Il fallait se cacher pour prolonger les heures. Remonter à la surface pour respirer. Avoir chaud. Laper l’air. Prendre des réserves de souffle. Retourner au labyrinthe d’ombre. Tunnel tissu ombilic. Retenir les foules, les âmes et les animaux. S’en faire compagnie. Des amis plus vrais que les vrais. Des choses plus vivantes que la vie. Reculer le sommeil. Manger encore les pages d’une histoire infinie. Et puis une lumière s’allumait. On entendait des pas. Quelqu’un dans le couloir. Éteindre. Remonter. Faire semblant de dormir. D’être un enfant normal. Se cacher le cœur. Sentir le livre impatient à nos pieds, la lampe, la chaleur. Fermer les yeux pour de faux. Écouter. Retenir son sang. On entendait des pas. Quelqu’un dans le couloir. Une lumière s’éteignait. Replonger au fond du lit, la tête à l’envers. Gourmandise des heures volées. Des secrets. Cachette. Trouver la page. Voyager. Dire aux mots qu’on ne les oublie pas. Rassurer nos compagnons de nuit. Partir dans le noir sans savoir. Saveur des livres qui parlaient notre langage. Qui chuchotaient un monde si connu. Qui laissaient naître qui nous étions. Nous nous comprenions si bien. Là-bas, sous la langue, dans un lit, derrière des draps, j’étais chez moi. Je dérobais des silences. Souvenirs d’un temps sans temps. Enfance. Je cueillais les choses perdues. Les abandonnées. Les choses délaissées. Cailloux, coquillages, bouts de bois. Je vivais dans un monde sans monde. Feuilles poussiéreuses au bord d’une bibliothèque. Je ramassais des trésors. Je les mangeais. Je les mangeais. Je les mangeais. Je dormais le jour quand les vivants étaient si là. Enfance. Se cacher. Lire la nuit. Entrer dans sa profondeur d’étoiles. Découvrir un autre monde. Souterrain. Soupirail à soupirs. Le centre de la Terre. Flotter dans le vent. Déglutir les mots. Boire les secrets du jour glissés derrière. Enfance.

Déconfinement Covid-19 / 3 juin 2020

Jour 24

Champ d’oliviers. Au pied d’une montagne. Se blottir dans l’ombre. Faire comme si on n’était pas là. Immobile présence. Se demander comment c’est sans nous. Sentir. Fleurs jaunes hautes et fières. Le goût du sucre. Comprendre les abeilles. Devenir un arbre ou un caillou. Un bout de terre en attente de pluie. Devenir un regard, une écoute, un silence. Insectes. Il est 16 heures et plus rien n’a d’importance. Le chahut du vent. La pause du papillon. Soleil entre les feuilles et ses dessins dentelles. Ses obscurités de lumière. Ce qui bouge sur la peau. Ce qui tangue. Ne rien retenir. Perdre notre vie d’homme. Ne rien retenir. Être. Tendresse pour ce que le temps déroule. Se laisser laper par le bruissement du monde. Sourire. Entendre le passage des bourdons, des clartés, des humains. Des voix qui disent des mots au loin. Des choses ignorées. Cachette. Ce qui ne se voit pas, existe-t-il vraiment ? Moi. Appartenir au tronc de cet olivier. Appartenir à ces années de labeur pour grandir. Glisser ses racines sous les pierres. La terre est chaude, rouge et solide. Épouser les fêlures. Les choses cassées tombées au fond, tout au fond. Embrasser les falaises souterraines. Gouffres. Abîmes. Précipices où égarer ses dents. Ces morceaux blancs de nos enfances. Ceux qu’on gardait dans une boîte. On ne sait plus où on l’a mise. Enterrer nos ossements inutiles. Vieux. Poussiéreux. Les rendre. On n’en a plus besoin. Champ d’oliviers. Débris ou ruines. Maison abondonnée faite de pierres et de terre. Le temps. Grandir là. Vivre là. Dans les draps du présent. Dans la blancheur des jours francs. Être de passage. Oiseau sur la route du soir. Être ce qui bouge, ce qui tangue, ce qui ne retient rien. Bourdon, clarté ou ombre. Fleurs jaunes. Silence insecte. Dentelle.

Déconfinement Covid-19 / 2 juin 2020

Jour 23

Anniversaire. On se prépare à fêter la naissance de quelqu’un. Venu au monde il y a longtemps ou pas trop. Arrivé sur terre dans son habit de sable. Chose légère qui se tient à peine dans les bras. Fantôme porteur du monde d’avant. D’où vient-il ? Quelqu’un sorti d’un corps. On ne connaît pas son origine. Son jardin secret fait de pierres et de feuilles. On ne connaît rien de son voyage jusqu’à nous. Anniversaire. Préparer un gâteau. Le faire soi-même. Choisir des cadeaux. Des surprises pour aimer. Chaque année on honore le mystère d’une arrivée. On compte le temps. Le sable est devenu caillou puis montagne. On peut toucher ce miracle. On peut entourer ses épaules de notre chaleur. On regarde cette profondeur. On rit. On ne sait rien de cet être de lumière. On côtoie des gouffres et des ciels. On cherche les bougies. On a mis nos beaux habits. On a choisi les assiettes colorées. On sait qu’il y aura des rires, des gens, des clartés. Il y aura des attentes. Des bousculades. Des yeux ouverts. Des plaisirs partagés. Il y aura des silences tout petits. Des mots grands. Plein de mots. Il y aura des gestes. Des mains sur une nuque. Des rires dans les cheveux. Du chocolat sur la joue. Des courses poursuites. Tu te rappelles ? Souvenirs de moments coincés dans nos temps mélangés. Papiers cadeaux. Fruits d’été. Les amis. Tissus étalés sur l’herbe des parcs. L’espace entre nous. Tout ce que nous ne savons pas. Le cri des enfants. Les absences. Les jours où on s’est fâchés. J’en veux encore. Les soirées au bord de l’eau. L’inconnu de nous. Merci. Se retrouver. On a changé. Tenir l’ancien. Joyeux anniversaire ! Un fil dans nos doigts. Un pont. Entre hier et aujourd’hui. Une construction fragile et délicate. Une dentelle éphémère. Tricotée de poussières de nous, de morceaux qu’on a gardés, de débris qu’on n’a pas voulu laisser partir. Rivière de nous, vivante et morte. Illusion d’une permanence. Et l’histoire comme un hiéroglyphe. Quel âge ? Nager entre deux rives. Qui on a été. Qui on est. Et avant ce jour, qu’étions-nous ? Avant notre naissance ? Tout ce qu’on ne sait pas dire.

Déconfinement Covid-19 / 1er juin 2020

Jour 22